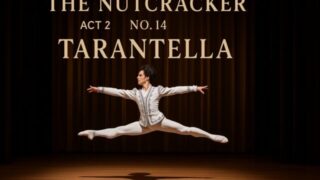

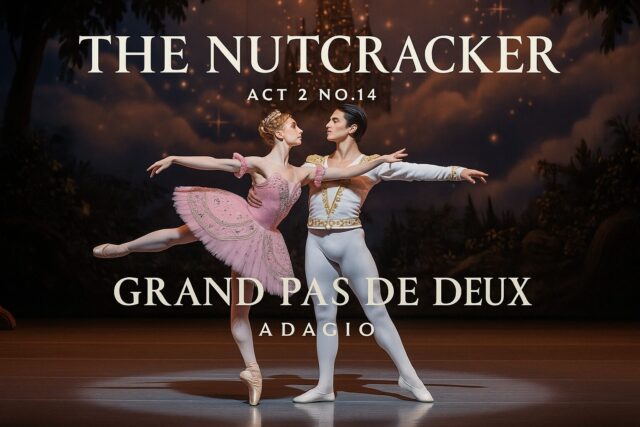

「単純な下降音階」が生むアダージョの美学 第14曲 パ・ド・ドゥ (Pas de deux) 【金平糖の精と王子のパ・ド・ドゥ】のアダージョについてThe Nutcracker Act 2 No.14 Pas de deux「Adagio」

『くるみ割り人形』の中でも、この第14曲「グラン・パ・ド・ドゥ」のアダージョは、バレエ界では定番曲でも、世間一般ではまだ知られていない隠れた宝石のような存在です。

演奏会用組曲(1892年にチャイコフスキー自身が編纂)には含まれていませんし、「花のワルツ」や「葦笛の踊り」のように単独で広く耳にすることはありません。

しかし単純極まりない旋律を、極上のハーモニーとオーケストレーションで彩るこの曲は、まさにチャイコフスキーの本領発揮と言える楽曲であることは間違いありません。

今回はこの『くるみ割り人形』のアダージョの魅力についてのご紹介です。

「ミニマリズム」を先取りした美学

第14曲「パ・ド・ドゥ」のアダージョは、表面的にはとても単純な素材から成り立っています。

主旋律は、なんと・・・

ドーシラソファーミレド(実音ではソーファミレドーシラソ)

という、誰もがピアノで鳴らすことができるような下降音階で、これがまずチェロによって提示されます。

しかしチャイコフスキーは、これをただ繰り返すだけでは終わらせません。

旋律はリズムや和声の進行、オーケストレーションの変化によって、聴くたびに違う色合いを帯びます。

例えば、チェロが提示したあとにヴァイオリンや管楽器が重なり、弦全体の響きが増していきます。

また木管が温かい空気感を醸し、さらにハープの分散和音が透明な輝きを添える――こうした層の重なりが、単純な音型をまるで宝石のように輝かせるのです。

この手法は、20世紀後半に発展するミニマル・ミュージック(スティーヴ・ライヒやフィリップ・グラスなど)の萌芽とも見えなくもありません。

もちろんチャイコフスキーに現代的な実験の意図はありませんが、限られた音形を反復し、少しずつ色や質感を変化させるという点で、その美学の一端を先取りしているようにも感じられます。

さらに面白いところは、この下降音階が単なる音楽的モチーフ以上の役割を果たしていることです。

視覚的側面では、舞台上の男女が寄り添う姿や女性が男性に身を委ねたりする動きが、メランコリックな響きと一致します。

物語的側面では、クライマックスに向けての高まりだけでなく、「二人の距離がゆっくりと近づき、心が沈み込むように深まっていく」情感を支えます。

中間部ではオーボエが哀愁を帯びた旋律を奏でますが、これは前後の下降音階を引き立てるためのコントラストとして機能します。

オーボエの声は一瞬、空間を切り裂くように浮かび上がり、その後また下降音階の穏やかな流れへと戻っていきます。

まるで短い夢から目覚め、再び現実(または永遠の夢)の水面へ沈んでいくような感覚を生み出します。

つまり、このアダージョは「シンプルな下降音階」というごく小さな素材を使いながら、オーケストラという巨大な絵筆で無限のグラデーションを描くというチャイコフスキーの熟練の筆致を堪能できる場面なのですね。

これらの要素をおさえておくと、舞台でこの場面を聴くときにただの繰り返しではなく、色が変わっていく瞬間を見つける楽しみが増えることでしょう。

パ・ド・ドゥは誰が踊るのか? ― 演出の4パターン

このパ・ド・ドゥは、

【男性】

コンクルーシュ王子(お菓子の国の王子)

クルミ王子(王子となったくるみ割り人形)

【女性】

金平糖の精

クララ(金平糖の精に変身)

と分けることができますが、この組み合わせによって4通りのパターンができます。

演出家や振付家の意図によって、この場面は作品全体の物語性や主役の位置づけが大きく変わります。

それぞれを見ていきましょう。

金平糖の精 & コンクルーシュ王子(お菓子の国の王子)

初演(1892年、マリインスキー劇場)ではこの形です。

クララとクルミ王子は子役が演じ、テクニカルなパ・ド・ドゥは大人のダンサー2人が担当する形態です。

「花のワルツ」以降のグラン・パ・ド・ドゥが“王国の主役カップル”として踊られる台本通りの組み合わせですね。

ピーター・ライト版などはこれを踏襲していますが、クララやクルミ王子を子役ではなく期待の若手ダンサーに担わせています。

ピーター・ライト版は第12曲ディベルティスマンの「各国の踊り」でも一緒になって踊るところがたくさんあったりするので、子役では対応できないため大人のダンサーを配置するのでしょう。

クララ(金平糖の精に変身)& クルミ王子(王子となったくるみ割り人形)

これは原作重視の解釈と言え、クララは最初から大人のダンサーが演じ、お菓子の国では金平糖の精として(変身したりして)踊ります。

ワイノーネン版から上演されるようになり、クララの成長の物語としてより一貫性を感じさせる形です。

この設定は画期的で、ワイノーネン版以降、『くるみ割り人形』の標準的な演出の一つとして確立されました。

金平糖の精 & クルミ王子(王子となったくるみ割り人形)

クララは子役が演じるため、技術的な都合からパ・ド・ドゥには参加せず、代わりに金平糖の精がクルミ王子と踊ります。

たまに日本のバレエ教室の発表会で見ることがありましたが、クララは見ているだけになってしまっていました・・・。

もっとも原作上は、クルミ王子はお菓子の国の住人でもあるので、クララを歓待するために踊りを披露するととらえれば、一応物語的には(あくまでも原作上)成り立っていると言えるかもしれませんね。

クララ(金平糖の精に変身)& コンクルーシュ王子(お菓子の国の王子)

クララは金平糖の精に変身後、クルミ王子は脇に置いておいて、コンクルーシュ王子(お菓子の国の王子)と踊るパターンですが・・・。

クルミ王子がほったらかしになるためか、今までこの形は見たことありません。

クルミ王子がコンクルーシュ王子に昇格?変身?するという設定ならありなのかもしれませんね(笑)

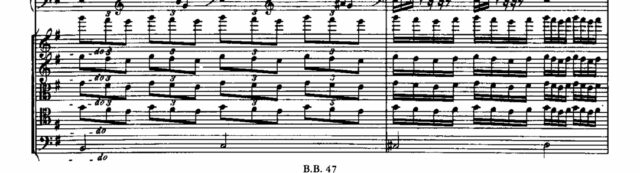

なぜかカットされることがある「クライマックスの盛り上がり」

一部のバレエ団では、なぜかこの曲の最後の盛り上がりがカットされることがあります。

8小節分が削除されているのですが、原曲を知る人にとっては

「なぜそこを切る!!??」

と戸惑うところです。

下に動画を挙げておきますが、聞き比べてみてください。

同じ場所から始まるように設定してありますが、「ドーシラソファーミレド」を2回繰り返した後に最後の盛り上がりの部分(8小節分)があるかないかの違いです。

【カットなし(原曲どおり)】

【カットあり(盛り上がりなし】

クレッシェンドの絶頂へ向かう途中でスパッと途切れるため、音楽的な満足感が損なわれてしまいます。

おそらく舞台構成上の都合などが理由ですが、8小節分とは大きく盛り上がるところなので、音楽好きからすると実にもったいない処理です。

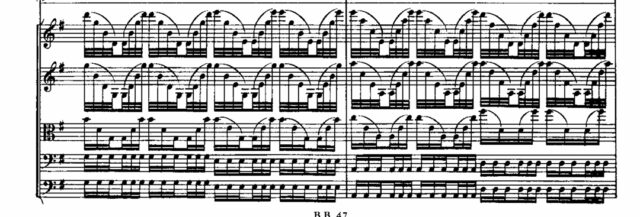

下の楽譜は弦楽器のみですが、8小節分を載せておきますね。

6小節目からは管楽器が「ドーシラソファーミレド」をやっているのですが、この裏でヴァイオリンがカッコいい裏拍を弾いています。

上からヴァイオリン2パート・ヴィオラ・チェロ・コントラバス

上からヴァイオリン2パート・ヴィオラ・チェロ・コントラバス だんだんとリズムが細かくなり煽ってきている。8分音符⇒16分音符⇒32分音符⇒最後は3連符の連打!

だんだんとリズムが細かくなり煽ってきている。8分音符⇒16分音符⇒32分音符⇒最後は3連符の連打! ffffから管楽器が「ドーシラソファーミレド」を吹いている。

ffffから管楽器が「ドーシラソファーミレド」を吹いている。 この弦楽器の激しい裏拍の動きがあるから、管楽器の「ドーシラソファーミレド」が盛り上がる。

この弦楽器の激しい裏拍の動きがあるから、管楽器の「ドーシラソファーミレド」が盛り上がる。個人的にちょっと納得できない部分で、『白鳥の湖』ラストシーンでも似たような感じで、最後の最後にカットがあり、どうにも解せないところです。

(下の動画は同じ箇所から再生されるように設定してあります。)

プツンと終わる感じになるので一気に興ざめしてしまうのですが、原曲を知らなければ普通に聞こえる?のかもしれません。

【原曲通りの『白鳥の湖』】ブルメイステル版(ミラノ・スカラ座)

【カットありの『白鳥の湖』】コンスタンティン・セルゲイエフ版(マリンスキーバレエ)

最後に

「このアダージョが、なぜチャイコフスキー自身が編んだ組曲に含まれなかったのか不思議でならならい」

と、ある大人バレエの方が言っていましたが、確かにそう思えてしまうぐらい素晴らしい曲ですよね。

まあ、演奏会用組曲はお菓子の国の個性あるキャラクター音楽がメインに置かれたので仕方ないとして、やっぱりこのアダージョは物語の見せ場であるグラン・パ・ド・ドゥの中心的楽章であり、その静謐さと情感の深さがバレエ的にもドラマ的にも重要な意味を持つ名曲と言えます。

一見単純ながらも作曲技術とオーケストレーションの妙味が詰まった魅力的な場面であり、チャイコフスキーの音楽の奥深さを象徴する曲であることは間違いないでしょう。