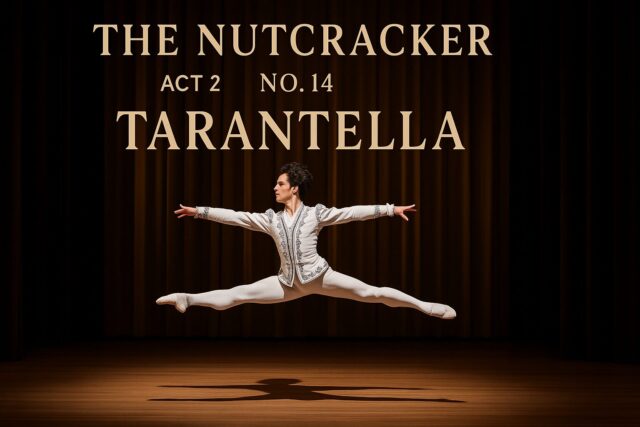

毒グモ伝説からバレエへ―『くるみ割り人形』男性ヴァリエーションとタランテラの魅力 The Nutcracker Act 2 No.14 male variation「Tarantella」

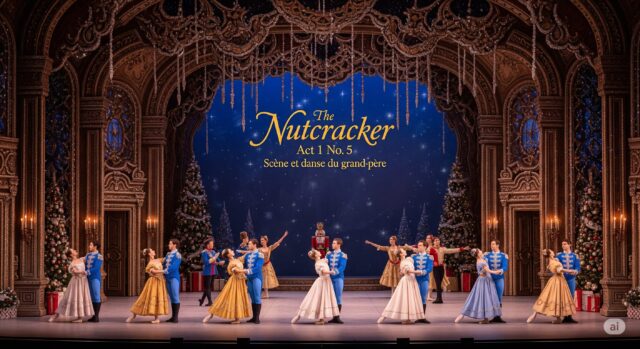

第14曲 パ・ド・ドゥ (Pas de deux) 【金平糖の精と王子のパ・ド・ドゥ】は以下の構成で成り立っています。

アダージョ(Adagio)

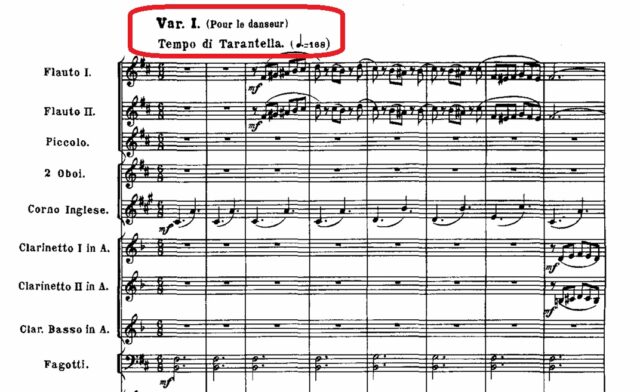

ヴァリエーション(ヴァリアシオン)I 【タランテラ】(Tarantella)

ヴァリエーション(ヴァリアシオン)II 【金平糖の精の踊り】 (Danse de la Fée-Dragée)

コーダ (Coda)

今回は2番目のヴァリエーション(ヴァリアシオン)I の男性ヴァリエーションを取り上げられるのですが、標題にあるように「タランテラ」(Tarantella)と呼ばれることがあります。

「タランテラ」イタリア南部が発祥の地ですが、どうして男性ヴァリエーションでこのイタリア代表の曲が出てくるのかや、実際の「タランテラ」はどんな踊りなのかを動画もまじえて説明しながらご紹介していきますので、鑑賞の参考にしていただければ幸いです。

もともとは第1幕「仮装した子供の踊り」から転用した曲

『くるみ割り人形』第2幕、金平糖の精と王子のグラン・パ・ド・ドゥの中で踊られる男性ヴァリエーション。

短調で暗さのある曲にもかかわらず、爽快で疾走感にあふれるこの曲は、タランテラとも呼ばれています。

でも、実はこの楽曲は最初から男性ヴァリエーションとして扱われたわけではありません。

チャイコフスキーが作曲を始めた当初、お菓子の踊り(ディヴェルティスマン)の曲自体は、第2幕で「お菓子の国で大人が踊る」という形ではなく、第1幕のクリスマスパーティーの余興として、子供たちが仮装して各国の踊りを披露する設定でした。

つまり、「チョコレート(スペイン)」「お茶(中国)」などの異国情緒あふれる踊りは、本来は仮装大会のような可愛らしい場面だったのです。

しかし制作の途中で構成が変わり、これらの踊りは物語後半に移され、金平糖の精が主催するお菓子の国の歓迎の舞として再編成されました。

その際、一部の曲は残され(スペイン、中国、ロシアなど)、また一部はカットされ(「イギリスの踊り」など)、そしてイタリア代表の曲=タランテラは、なぜか男性ヴァリエーションの伴奏として割り当てられます。

この再編の理由に明確なものはありませんが、男性ヴァリエーションは高度なジャンプや回転を連発するため、テンポが速く弾むリズムを持つタランテラが相性抜群と判断したのでしょう。

結果として、この曲は「イタリア民俗舞曲」から「王子の輝くソロ」へと華麗な昇格を遂げたのです。

そもそも「タランテラ」とは?

「タランテラ(Tarantella)」は、南イタリアを代表する民族舞曲のひとつです。

軽快かつせわしないリズム、弾むようなステップ、そしてどこか底抜けに陽気な雰囲気が特徴で、聞いているだけで体が動き出したくなるような音楽です。

音楽的特徴

【拍子】

主に8分の6拍子または8分の3拍子で、跳ねるようなリズムが連続し、足取りが絶え間なく前へ前へと進むような推進力があります。

【テンポ】

速く、明るく、エネルギー満点で、短いフレーズの繰り返すことにより、どんどん高揚感が増していきます。

【楽器編成】

伝統的にはタンバリンやマンドリンなどの楽器が加わったりします。

クラシック音楽の世界でも人気が高く、ショパン、リスト、サン=サーンスといった作曲家たちが、自身の作品にタランテラを取り入れています。

ピアノ曲や管弦楽曲としてアレンジされると、民族舞踊の躍動感と、芸術音楽の洗練が融合した華やかな舞曲に変貌するところが興味深いところですね。

起源と伝説

タランテラの起源には2つの有名な説があります。

【港町タラント(Taranto)発祥説】

イタリア南部プーリア州の港町で生まれ、名前もこの地名に由来するとされます。

【毒グモ伝説】

16〜17世紀ごろ、この地方に生息するタランチュラ(毒グモ)に噛まれた時、「ひたすら激しく踊ることで毒を体から追い出す」という民間療法が信じられていて、その治療のための踊りがタランテラだったという説です。

この「踊らなければ死ぬ」という劇的な背景が、タランテラのあの疾走感や生命力を象徴しているのかもしれませんね。

映画や文化への影響

タランテラはイタリア文化の象徴として、映画や舞台でも度々登場します。

中でも有名なのが映画『ゴッドファーザー』冒頭、コニーの結婚式のシーン。

大勢の人々が笑顔で踊るタランテラは、イタリア系移民のルーツと誇りを力強く描き出す象徴的な場面になっています。

『くるみ割り人形』版タランテラの見どころ

『くるみ割り人形』第2幕、金平糖の精と王子によるグラン・パ・ド・ドゥの中で踊られる男性ヴァリエーションは、単なる“技術の見せ場”にとどまらず、王子の華やかさ・生命力を象徴するシーンです。

テンポの速いタランテラが選ばれたことで、その印象は一層鮮烈になっています。

ここでは3つに絞ってその魅力を紹介します。

①冒頭を飾るトゥール・ザン・レール(tours en l’air)

曲が始まると、いきなり男性舞踊の代名詞とも言える大技トゥール・ザン・レール(tours en l’air)が炸裂します。

空中でジャンプしながら2回転して着地する動きですが、高さ、回転のスピード、着地の静けさなどに注目してほしい男性らしい動きです。

もし人間に戻ったくるみ割り人形が踊る場合には、物語的に、王子が勇敢にネズミの王様を倒したあとの誇らしさや、クララを守った力強さを示すような役割もあると言えるでしょう。

②アラベスク・バッチュ or アラセゴン・ターン

振付は版によって異なりますが、多くの公演で後半に2つの大技が登場します。

【アラベスク・バッチュ】

アラベスクの形で跳び上がり、空中で足を素早く打ち合わせる動き(battu)で、空中での脚の形の美しさを強調するステップです。

動きが速いタランテラの中で、一瞬スローシャッターを切ったような映える瞬間と言えるでしょう。

【アラセゴン・ターン(a la seconde turn)】

脚を真横に大きく上げたまま連続で回転する男性特有の技で、音楽の速さと回転数がリンクして、クライマックスの華麗なラストピースです。

振付家が決めるのではなく、ダンサーによって選択できる場合もあり、だいたい上の2つが繰り出される形です。

③短調なのにどこか祝祭的

興味深いのは、このタランテラが短調(H-Moll・ロ短調)で書かれていることです。

短調は悲しみや緊張感を想起させますが、この曲ではむしろ緊張感がエネルギーに転化し、祝祭の高揚感に変わっています。

『ライモンダ』の最後の女性ヴァリエーション(いわゆる「手打ちのヴァリエーション」)も、結婚式の場面ながら、けっして明るくはない曲を採用していますが、それが逆に気品や気高さを引き立てているとも言え、場面状況と曲想の関係は時としてアンバランスの方が効果的だったりします。

『くるみ割り人形』以外のタランテラ・バレエ

「タランテラ」は一つの音楽形式なので、バレエの世界には他にも印象的な「タランテラ」が存在します。

ここでは有名どころを2つに絞ってご紹介しますね。

『ナポリ』のタランテラ(ブルノンヴィル振付)

タランテラの代表格のひとつが、デンマークの振付家アウグスト・ブルノンヴィルによるバレエ『ナポリ』に出てきます。

全3幕のうち、第3幕の港町ナポリの祝祭シーンで踊られます。

色鮮やかな民族衣装に身を包んだダンサーたちが、陽気なタランテラを踊りながら舞台いっぱいに広がります。

軽快な足さばき、弾むリズム、そして群舞の一体感がクライマックスを華やかに盛り上げ、観客を一気にお祭り気分へと誘います。

バランシン振付『Tarantella』

もうひとつ有名なのが、ジョージ・バランシン振付の小品『Tarantella』。

ニューヨーク・シティ・バレエのために作られたこの作品は、男女ペアによる約6分間による舞台を、目にも止まらぬ速さのステップとジャンプ、そしてタンバリンを鳴らしながらのコミカルかつエネルギッシュな動きで観客を魅了します。

南イタリアの民族舞踊をバレエ的に洗練させつつも、バランシンらしい軽妙な遊び心が満載です。

最後に

タランテラは、南イタリアの陽光と情熱、そして人々の生命力を凝縮した舞曲です。

そのリズムやテンポは、ただ楽しいだけでなく、歴史的には「命を救うために踊った」という劇的な背景も持っています。

『くるみ割り人形』の男性ヴァリエーションでは、この陽気さと疾走感がバレエの高度な技巧と融合し、華やかさと力強さを同時に表現しています。

冒頭の大ジャンプ(トゥール・ザン・レール)や回転、後半の目を奪うテクニックは、まさに舞台のハイライトといえるでしょう。

同じ「タランテラ」という言葉でも、民族舞踊、古典バレエ、モダンな振付家の手によって、まったく違う表情を見せてくれます。

それはまるで、ひとつの音楽形式やメロディが異なる土地や時代を旅し、そこで新しい物語を紡いでいくようなもの。

舞台でタランテラの音楽が鳴り響いたとき、その背後にある歴史と文化を少しだけ思い出せば、きっと観る景色が鮮やかに広がるはずです。