トレパックや中国の踊りは「仮装した子供の踊り」だった!?第12曲 ディヴェルティスマン (Divertissement)の制作秘話

バレエ『くるみ割り人形』の中でも、とりわけ華やかで観客の目を奪うのが第12曲 ディヴェルティスマン (Divertissement)です。

チョコレート (Le Chocolat) 【スペインの踊り】

コーヒー (Le Café) 【アラビアの踊り】

お茶 (Le Thé) 【中国の踊り】

トレパック (Trépak) 【ロシアの踊り】

葦笛 (Les Mirlitons) 【葦笛の踊り】

ジゴーニュ小母さんと道化たち (La Mère Gigogne et les Polichinelles)

※「花のワルツ」を一連のディベルティスマンの流れに含めてしまうこともありますが、厳密には第13曲として切り離されている。

クリスマスシーズンになると街角やCMで耳にするメロディも多く、まさにお菓子の国の名曲パレードですね。

しかし、実はこれらの踊り、もともとは第1幕で仮装した子供たちが踊る予定だったことをご存じでしょうか?

今回はこの第12曲 ディヴェルティスマン (Divertissement)の制作の裏話の公開です!

初期構想は「仮装舞踏会の子供たち」

『くるみ割り人形』の初期段階では、第1幕にこんなプランとなっていました。

これらの曲はすべて子供が仮装して踊ることになっていたものです。

中国の踊り

スペインの踊り

イタリアの踊り「タランテラ」

イギリスの踊り「ジグ」

ロシア踊り

コーダ

国際色豊かな子供の仮装ダンス大会ですが、振付家マリウス・プティパらの演出過程で、第2幕へと引っ越しになります。

踊り手も子供から大人のダンサーへ変わり、「ディヴェルティスマン」として再構成されました。

ちょうど『眠りの森の美女』の第3幕のように、様々なキャラクターが入れ代わり立ち代わりで登場する設定にしたのですね。

こうして今日の『くるみ割り人形』のハイライトが誕生したのです。

幻の「イギリスの踊り」ジグ(English Toffee)

第2幕への移設の際に特筆すべきことは、実は各国の踊りの中に「イギリスの踊り」(English Toffee)が入っていたことです。

実はこの曲、ピアノスケッチまで作曲してあり、一つの曲として完成してあったのですが、オーケストレーションはされずお蔵入りとなってしまっています。

イタリア代表の踊り「タランテラ」はグラン・パ・ド・ドゥの男性ヴァリエーションとして転用されましたが、イギリスの踊りは完全にカットされてしまい幻の曲となってしまいます。

一部のバレエ団やバレエ教室による演出では取り上げられることもあり、パトリス・バール版ではくるみ王子のソロに使われていて、ベルリン国立バレエ団が上演するDVDではマラーホフが踊っているのを見ることができます。

初演時に「イギリスの踊り」が残っていたら、また雰囲気の変わったディベルティスマンになっただろうなあと思うと、興味深いものです。

過去記事でもDVDや動画と共に紹介してありますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。

実は『白鳥の湖』も同じような転用がある!

この手の“転用”は『くるみ割り人形』だけではありません。

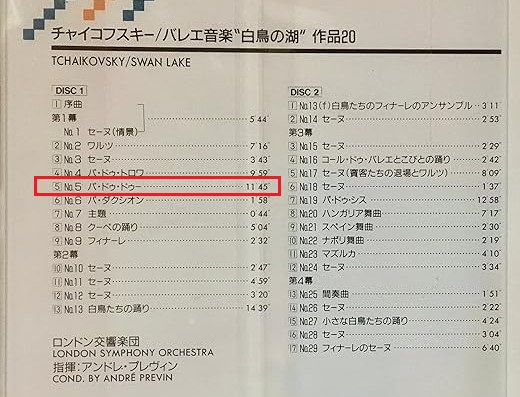

『白鳥の湖』の第3幕にあるいわゆる「黒鳥のパ・ド・ドゥ」も、もとは第1幕の「貴族の踊り」として作曲されていました。

チャイコフスキーの死後、プティパ振付による復活上演の際に第3幕へ移され、現在の形になったのです。

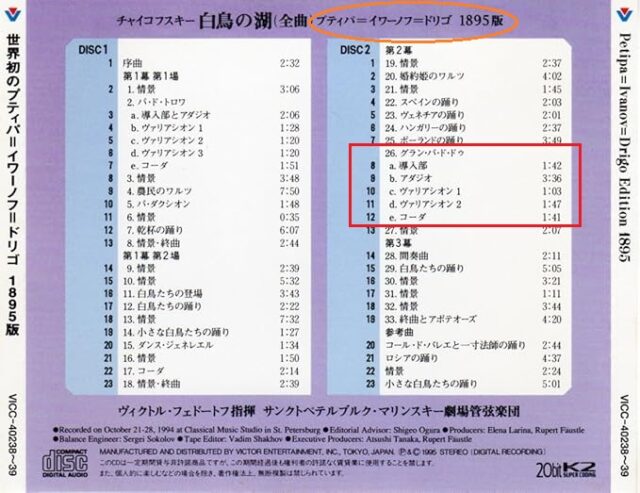

原曲の順番を忠実に収録したCDを聴くと、第1幕にあの有名な旋律が突然現れて驚くことでしょう。

発表会用のためにCDを購入する時は、原曲の順番に忠実なものか、プティパ振付の1895年版を基本とした順番なのかを注意しなければいけません。

参考例として、CDに記載の曲順を載せておきますね。

第1幕にパ・ド・ドゥが入ってる。黒鳥のヴァリエーションも一般的に使われている曲ではないので注意が必要。

第1幕にパ・ド・ドゥが入ってる。黒鳥のヴァリエーションも一般的に使われている曲ではないので注意が必要。 現代の一般的な演出の曲順。

現代の一般的な演出の曲順。バレエにおける楽曲の転用はけっこう面白い分野なので、追求すると奥が深いものです。

最後に

日本のバレエ教室の発表会では、第2幕のディヴェルティスマンを子供たちが踊るケースが多いです。

これはある意味、初期構想への原点回帰(!?)とも見れて、なんとも皮肉な現象と言えますね♪

作曲の裏話や転用の歴史を知ると

「どうして第2幕は各国の踊りになったのか?」

「なぜ男性ヴァリエーションがタランテラなのか?」

…といった疑問にも答えが見えてきます。

次に劇場で観るときは、この背景を思い出して頂くと、いつもの舞台が少しだけ違った角度で見えてくるはずですよ♪