第2幕の扉が開くとき——『くるみ割り人形』第10曲「お菓子の国の魔法の城」

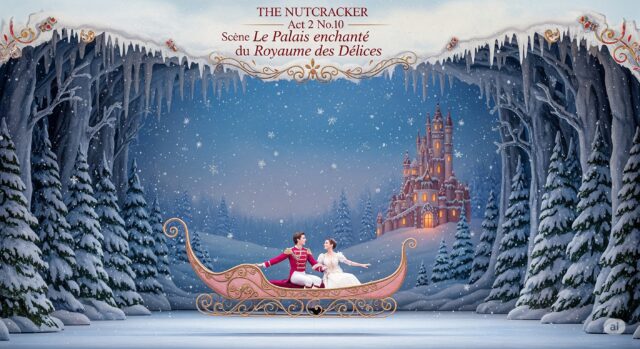

『くるみ割り人形』第10曲 情景(Scène)【お菓子の国の魔法の城】は、第2幕の序曲のような存在です。

しかし、物語の幕間にあたる音楽でありながら、そこにはただの「つなぎの曲」では終わらない、チャイコフスキーの繊細な作曲技法が仕込まれています。

さらにこの冒頭曲、実は終幕にも再登場し、第2幕全体をふんわりと包みこむ“香りづけ”のようなテーマ曲でもあるのです。

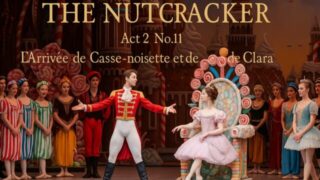

ここでは、クララとくるみ割り人形の王子が、長い旅の果てにとうとう「お菓子の国」へ足を踏み入れるシーンが描かれます。

そして演出により多少異なりますが、ここで金平糖の精(ドラジェの精)たちがようやく登場します。

今回は第10曲について譜面や動画を使いながら、その魅力をご紹介したいと思います。

ハープが導く「夢の世界」

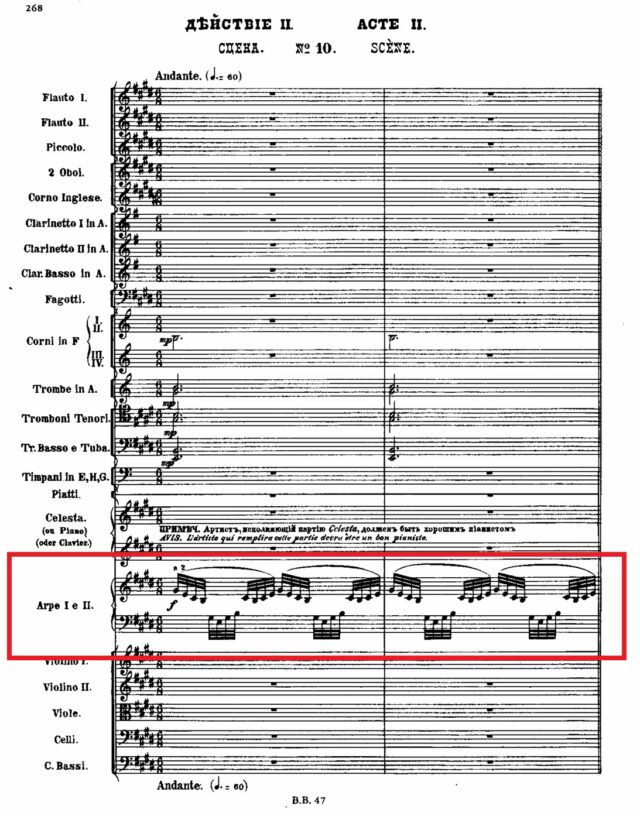

冒頭から静かに、しかし確かに鳴り続けるのがハープの音。

振付家によっては、クララ達の旅の場面でスモークに包まれた幻想的な空間を作ったり、時にはゴンドラに乗って移動する演出もありますが、それを裏拍のハープの音色が静かに引き立ててくれます。

まるで誰かが遠くで小さなベルを鳴らして導いているかのようにも聞こえ、ハープの魅力が最も詰まっているシーンと言えるでしょう。

ハープが赤枠の中のような動きを、裏で鳴らし続けている。

ハープが赤枠の中のような動きを、裏で鳴らし続けている。夢と魔法を表現するのに、ハープほどふさわしい楽器はありません。

甘く美しいこの音楽に身を委ねていると、まるで砂糖菓子の中を歩いているような気分になります。

ファンタジーの国=お菓子の国というイメージを、ハープはまさに音で“味付け”しているのです。

チェレスタ、金平糖の精(ドラジェの精)の登場

そして、あの特徴的な“キラキラ音”——チェレスタの登場です。

上の動画はチェレスタ登場の瞬間に合わせているので、ご覧いただければハープと一緒にチェレスタの音が鳴っていることがわかると思います。

多くの人は「金平糖の精(ドラジェの精)の踊り」で初めて耳にすると思っているかもしれませんが、実はこの曲でこっそり(でもしっかり)顔を出しているのです。

チェレスタはこのバレエの中で、(基本的に)金平糖の精を象徴する楽器。

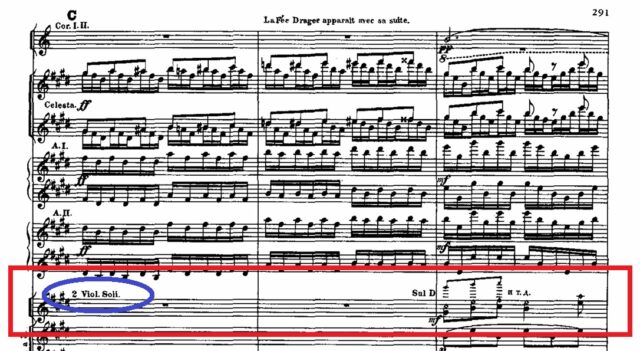

実際、譜面にもチェレスタが始まる箇所で

La Fée Dragée apparaît avec sa suite.

(金平糖の精がその一行を伴って登場する。)

と記載されており、チェレスタ=金平糖の精(ドラジェの精)として物語は進行しています。

赤枠がチェレスタ登場の箇所で、青枠が「金平糖の精がその一行を伴って登場する」と書かれている部分。

赤枠がチェレスタ登場の箇所で、青枠が「金平糖の精がその一行を伴って登場する」と書かれている部分。他にも要所要所で顔を出しているので、気になる方は過去記事を参考にしてみてください。

ヴァイオリンがささやく、ハーモニクス(フラジオレット)の音色

さらに注目したいのが、ヴァイオリンによるハーモニクス(フラジオレット)。

ハーモニクスとは、開放弦の特定の箇所に指を軽く触れて弾くことで、自然な倍音を出す奏法です。

下の動画はハーモニクス登場シーンに合わせていますので、確認してもらえればと思います。

指で弦を強くは押し付けずに、軽く触れているだけで弾いていることがわかります。

これは、通常の音とは違い、弦の上をふんわり触れることで生まれる空気のような響きが特徴です。

人によってはサラサーテの『ツィゴイネルヴァイゼン』やモンティの『チャールダーシュ』などで聞いたことがあるかと思いますがが、ここではチェレスタの調べに乗って、2台のソロ・ヴァイオリン(譜面では2 Viol. Soli.と表記)によって、繊細に、透明に奏でられます。

青枠に2 Viol. Soli.と書かれており、コンサートマスターとその隣の人でハーモニクスを奏でる。

青枠に2 Viol. Soli.と書かれており、コンサートマスターとその隣の人でハーモニクスを奏でる。音楽が空間そのものに香りをまとわせていくような感じで、劇場全体の空気を浮遊感に満ちた幻想世界に変えてくれます。

下の動画のモンティの『チャールダーシュ』の中間部では柔らかで澄んだ音をハーモニクスの奏法で作り出していて、最初と最後が激しいチャールダッシュの曲にメリハリをつける効果を与えています。

最後に

チェレスタの登場やヴァイオリンのハーモニクスなどは、ボーっとしていると、うっかり聞き落しがちです。

気づくか気づかない程度のさり気なさが魅力だったりもするのですが、舞台では単なる第2幕の序曲風の冒頭曲として聞き流すことなく、お菓子の国の入口の魅力を奥深く楽しんでもらえればと思います。