結局ドロッセルマイヤーって何者??『くるみ割り人形』の第4曲 踊りの情景 (Scène dansante) 【ドロッセルマイヤーの登場】(前半)

『くるみ割り人形』でクリスマスパーティーの真っ只中、突然現れる謎の人物――そう・・・。

ドロッセルマイヤー

『くるみ割り人形』の第4曲「踊の情景(Scène dansante)」は、そんな彼の登場から始まります。

この曲、構成的に前半と後半に分かれています。

前半:ドロッセルマイヤーの一人舞台(本記事)

後半:彼が持ってきた人形たちの踊り

今回はその「前半」、つまりドロッセルマイヤーの登場シーンに注目してみましょう!

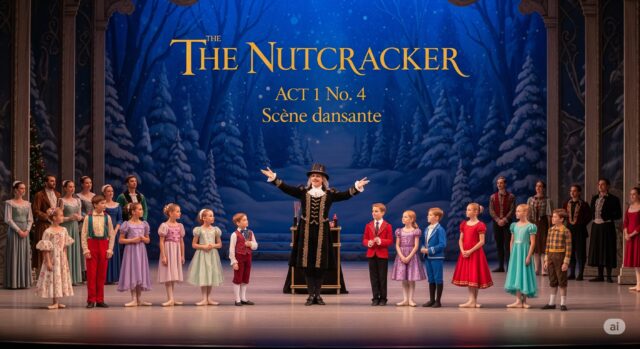

眠気を誘う(!?)ドロッセルマイヤーの一人舞台

『くるみ割り人形』の中でもこの場面、人によっては

ちょっと眠くなるシーン

です。

というのも、第2曲「行進曲」以外はここまでマイム中心の展開が多く、ハイライトとなるような本格的な踊りはないからです。

しかもドロッセルマイヤーは、ただでさえ謎の人物なのに、さらに謎めいたことを始めるわけですから、バレエに馴染みのない人には「??」の連続なのも無理はありません。

マイムは沈黙劇の面白さがあり芸術的な深さもあるのですが、そこそこのバレエ鑑賞者にはけっこう退屈なものかもしれませんね。

自分は国内外の舞台で『くるみ割り人形』を何度も見てきましたが、ぱっと見、2割くらいのお客さんがうとうとしかけていたこともありました。

そのためか、上演によっては本当の手品を交えたりして、お客さんの目を引く工夫がされることもあります。

特にピーター・ライト版での手品シーンは有名で、観客席から歓声が上がることもあるほどです。

またドロッセルマイヤーの弟子が踊ったり、なんならドロッセルマイヤーも

年齢不相応に激しく踊りだす

演出もあります(笑)

ちょっと音楽的にも間延びする個所なので、ここで観客の目を引っ張っていくのは演出家の苦労するところでしょう。

音楽が語る「不思議な人」ドロッセルマイヤー

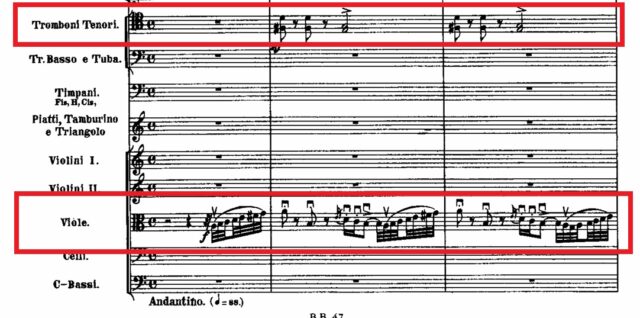

ドロッセルマイヤーの登場を彩るのは、ヴィオラとトロンボーンという中音域の楽器たちです。

普段あまり目立たないこの2つの楽器が、ここでは物語の“陰影”を担う役目を果たしています。

それぞれの楽器をみると

<ヴィオラ>

中音域で柔らかく、それでいてどこか影のある音色のこの楽器ですが、普段は主役のパートを弾くことが少なくても、背景に深みを与えるような存在です。

まさに物語を裏で転がしていくドロッセルマイヤーのキャラクターそのものと言えます。

<トロンボーン>

重厚で、時に鋭く、不思議なインパクトを与える金管楽器です。

魔法の力や場面転換の「何か起こりそうな感じ」を音楽で知らせてくれます。

この2つの楽器はオペラでも似たような使われ方をする時があり、ワーグナーの《マイスタージンガー》でも、同じ2つの楽器がある種の「異物感」を表現するために使われていたりします。

『くるみ割り人形』でもそれと同じようにパーティーの陽気さとは異なる次元の違うキャラクターを表現してくれるのです。

結局、ドロッセルマイヤーって何者なの??

原作では、ドロッセルマイヤーはクララ(またはマーシャ)の名付け親であり、判事という立派な役職に就いている人物として描かれています。

ただしあくまでも原作はバレエ創作の材料の一つなので、演出によっては異なる背景を持つドロッセルマイヤーが出てきます。

たとえば・・・

●甥を救う守護者(呪いを解くために奔走する庇護者)

●機械細工の名人

●時計職人

●手品師あるいは魔術師

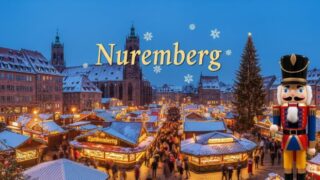

●おもちゃ職人(これはニュルンベルクの伝統文化の象徴)

●実はサンタクロース(実はクララに一夜の楽しみを与えた人だったというオチで最後に正体を現す)

どの演出にも共通しているのは、ドロッセルマイヤーは、『くるみ割り人形』という物語を展開する

知性と神秘と遊び心を併せ持ったファンタジーの仕掛人

と言えるかもしれません。

演出によって、ドロッセルマイヤーの様々な解釈や性格があるのは、バレエを鑑賞する上での楽しみの一つですね。

最後に

第4曲「踊りの情景(Scène dansante)」は、ドロッセルマイヤーのキャラクターを印象づける自己紹介タイムとも言える場面です。

たとえ少し眠くなってしまったとしても(?)、ここでしか味わえない中音楽器の豊かな表現や、マイムによる静かなファンタジーを楽しんでみてくださいな。

後半に登場するアレルキンやコロンビーヌといったキャラクター人形たちの踊りも、ドロッセルマイヤーの「プレゼンテーション」の一貫だと見れば、また楽しみ方がグッと深まりますよ。