バレエ『くるみ割り人形』の第1曲 情景 (Scène) 【クリスマスツリー】の「聴きどころ」について

以前に別の記事で『くるみ割り人形』の「第1曲 情景 (Scène) 【クリスマスツリー】」について、あらすじや見どころをご紹介しましたが、今回は第1曲目の

聴きどころ(音楽・楽器・演奏)

に焦点を絞ってみていきましょう。

チャイコフスキーはメランコリックな交響曲が多いので、壮大な旋律を作り出す作曲家のイメージもありますが、情景描写に付随する音楽も丁寧に表現しています。

ここでは『くるみ割り人形』の実際のスコアも紹介しながらお伝えしますので、ぜひ鑑賞の助けにしていただければと思います。

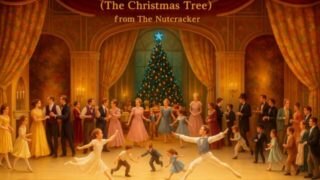

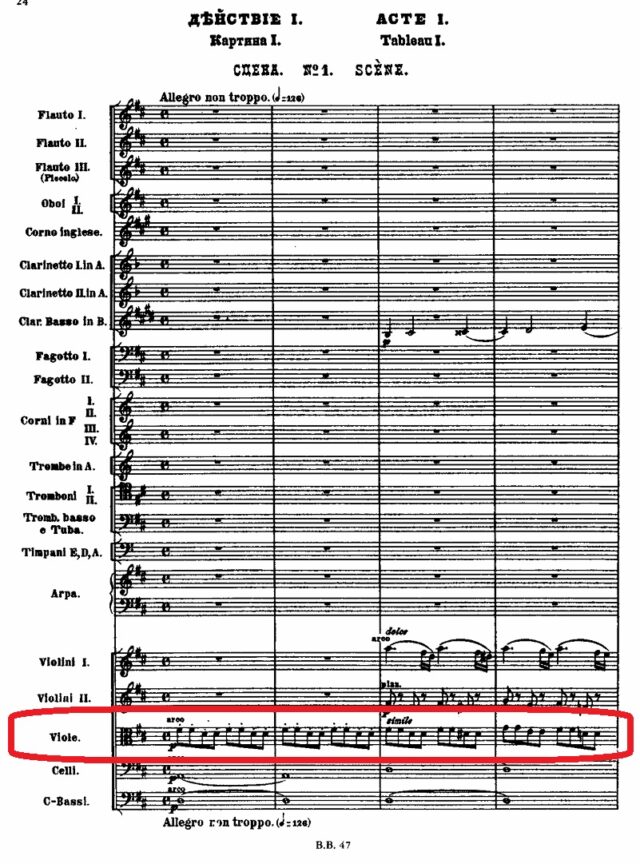

ヴィオラの印象的なスタッカートの出だし⇒雪の降る様子を表現

『くるみ割り人形』の一般的な演出の冒頭は、雪の降る街角から始まります。

音楽もその情景に合わせた作曲になっていて、ヴィオラがあたかも雪がちらついているかのようにスタッカートで八分音符を優しく刻む形で始まります。

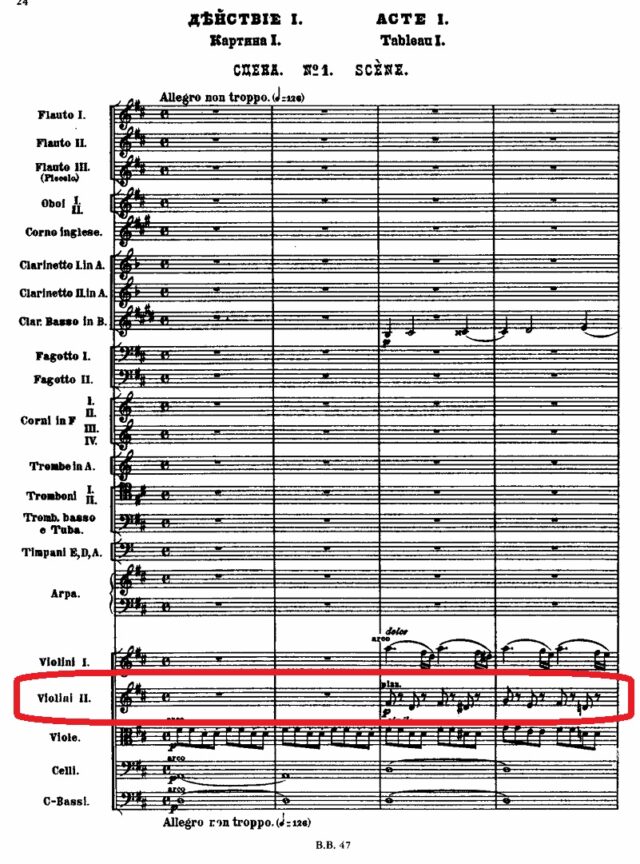

「第1曲 情景 (Scène) 【クリスマスツリー】」のスコア冒頭

「第1曲 情景 (Scène) 【クリスマスツリー】」のスコア冒頭ヴィオラのちょっと曇ったような、でも温かい音色は、雪の降る空気の密度や冬の夕暮れの空気感とも相性がよく、視覚ではなく“感覚”で情景が浮かび上がってくるように聴こえるから不思議です。

チャイコフスキーはここでは、華やかさではなく音色を控えめにすることにより、空気の温度や空間の広がりを感じさせるようなオーケストレーションをしていて、本当に巧みです。

まさにクリスマス・イヴに雪が舞う黄昏時の街角が見えてくるような音作りですね。

ヴァイオリンより大きめのヴィオラ(左:ヴィオラ 右:ヴァイオリン)

ヴァイオリンより大きめのヴィオラ(左:ヴィオラ 右:ヴァイオリン)また、ヴィオラは人間の声域、特にアルトからテノールあたりに近く、そのため「語りかけるような音色」や「親密さ」を表現するのにとても適している楽器です。

『くるみ割り人形』の冒頭にヴィオラが静かに語りかけるように旋律を奏でるのは、まるで「さあ、これからお話が始まるよ」と優しく導いているようにも感じられ、しっとりと物語の世界に入っていく“入り口”としての役割を果たしていて、実にこの場にふさわしい楽器の選択と言えるでしょう。

セカンド・ヴァイオリンのピッチカート

最初、ヴィオラだけで八分音符を刻んでいますが、ファースト・ヴァイオリンの主旋律を弾き始める同じタイミングでセカンド・ヴァイオリンがピッチカート(pizzicato)でスッと入ってくるのも、非常に印象的です。

ピッチカートは、弦を弓ではなく、指ではじくことによって音を出す演奏技法です。

ファースト・ヴァイオリンが流れるようなメロディーを奏で始めるのに対して、セカンド・ヴァイオリンのピッチカートは雪が静かに積もる音、あるいは暖炉の近くで時計が刻む時間のように、空間の奥行きを感じさせてくれます。

音にリズム的な輪郭を与えていて、控えめだけど物語に欠かせない「空気」を作っている存在と言えます。

「第1曲 情景 (Scène) 【クリスマスツリー】」のスコア冒頭

「第1曲 情景 (Scène) 【クリスマスツリー】」のスコア冒頭チャイコフスキーは、ピッチカートを単なる効果音としてではなく、詩的な情景描写の一部として使っており、まるで絵本のページを静かにめくるような演出なんですよね。

雪が積もっていく感覚や、客人が少しずつ集まってくる様子を自然に表現しており、世界が静かにふくらみ、物語が動き出す気配が漂ってきます。

どうしてもファースト・ヴァイオリンのメロディーに耳を奪われがちですが、セカンド・ヴァイオリンの静かな入りにも注目してもらえればと思います。

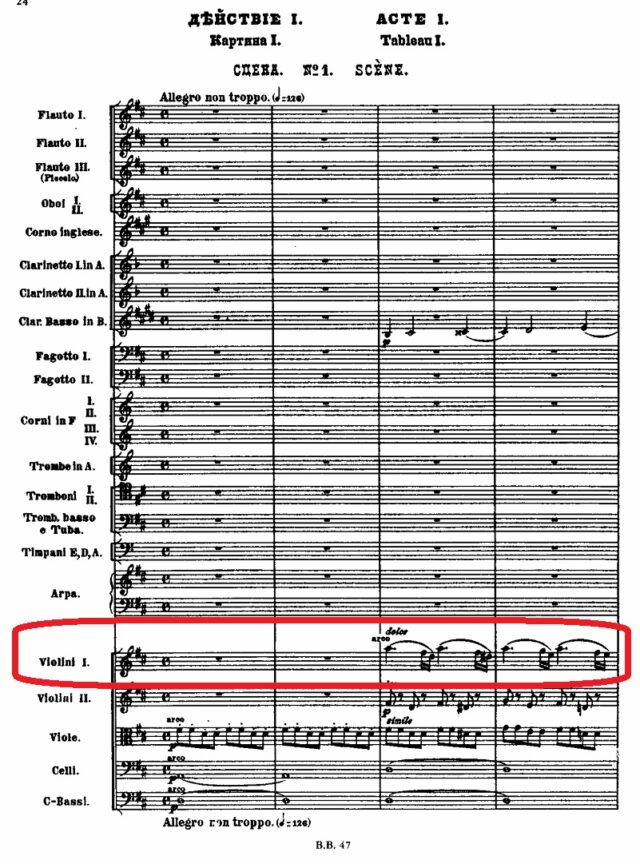

ヴァイオリン・フルートが奏でる主旋律

ヴァイオリンやフルートが歌う主題は、この曲の最大の聞きどころの一つです。

最初のメロディーはファースト・ヴァイオリンだけですが、やわらかくて、途切れない弦の流れは、まるで暖炉の火が静かに燃え続けてるような安心感があります。

音を主張する旋律というよりも、舞台の空気を作る役割のような曲で、シーン全体の温度と湿度を変えてくれる存在です。

雪が舞っている街角に、まるで“毛布で包む”ような旋律ですね。

「第1曲 情景 (Scène) 【クリスマスツリー】」のスコア冒頭

「第1曲 情景 (Scène) 【クリスマスツリー】」のスコア冒頭そして滑らかで自然な上昇音形から、フルートが加わりより一層メロディーが際立っていきます。

まるで幼い子どもが窓の外を見ながら「今夜は何が起こるの?」と夢をふくらませる様子を思わせ、音楽が語りかけてくる、というより歌いかけてくるんですね。

優しく包み込むような音楽のラインが、“おとぎ話の始まりを告げる”ような役割を果たしていると言えるでしょう。

もちろんチェロやヴィオラの内声が、主旋律をそっと支えているのもじんわりくるところ。

チャイコフスキーはただ綺麗なメロディを書いただけじゃなくて、響きの重ね方が本当に絶妙です。

不気味な不協和音もあえて挿入している

ここでの《情景(Scène)》基本的に温かくて穏やかな雰囲気ですが、ふとした瞬間に不穏な和音や進行が出てきて、その微かな違和感が、まさに後に続くネズミの登場や不思議な世界への入り口を暗示させようとしています。

たとえば

ヴァイオリンがメロディーを奏でる中で、突如現れる木管の短い不協和音的な響き

安定した和声進行の中に潜む半音階的な動き

ハーモニー全体が一瞬、寒さや不安の方向に傾く瞬間

物語が光に満ちているからこそ、チャイコフスキーはその背後に影をそっと忍ばせており、観客に無意識のうちに「この夜は何かが起こるかもしれない」と感じさせます。

音楽にあえて揺らぎを差し込むことにより、舞台の空気にも揺らぎを与えてその後の展開を示唆しているのです。

演出によっては、ここで謎多きドロッセルマイヤーを登場させ、謎めいた動きをさせたりしていますが、チャイコフスキーのこのような音の配置にも気をつけて聴くと、より作品への理解が深まるかもしれませんね。

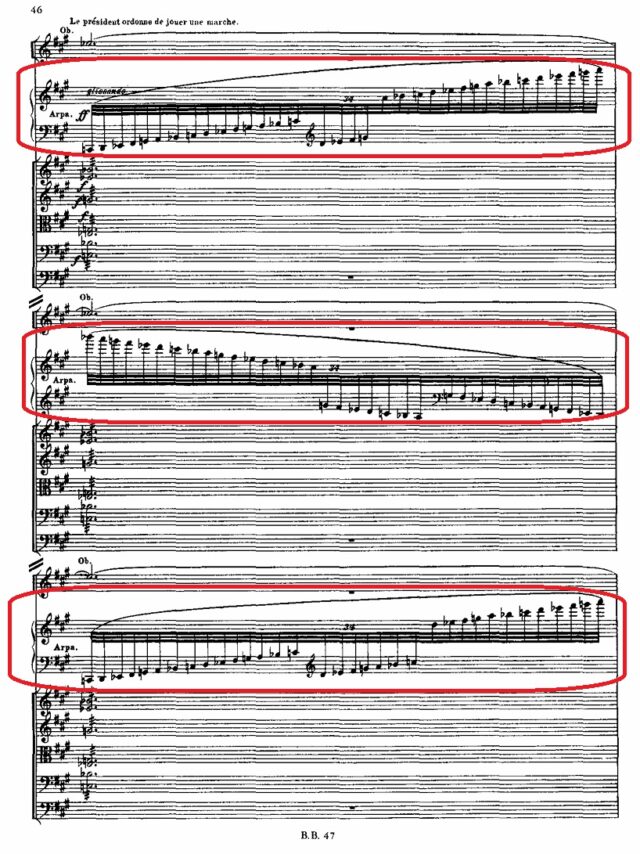

チャイコフスキーには珍しいハープの使用方法

チャイコフスキーは『白鳥の湖』や『眠れる森の美女』でハープを幻想世界の入り口として使うことが多いですが、第1曲情景 (Scène)の終盤では、「幻想」や「夢」のための導入ではなく、楽しい夜の期待感を表現すると共に、次の「第2曲目 行進曲」への橋渡しの役割を担わせています。

ハープの軽やかでキラキラした響きは

「子どもたちがツリーの前で胸を高鳴らせている様子」

「クリスマスパーティーが今まさに開催されようとしているあの高揚感」

を、音で先取りしています。

つまりここでのハープは、ファンタジーへの移行というより

子どもたちの心の弾み

そして行進曲のリズムへの滑らかな接続

を担っていて、まるで「子どもたちの心が弾け出す寸前」を演出しているようにも感じられます。

音で持って心理描写をしているのようで、ハープという楽器の使い方を今までよりさらに押し広げていると言えるかもしれませんね。

「第1曲 情景 (Scène) 【クリスマスツリー】」のラストのハープ独奏

「第1曲 情景 (Scène) 【クリスマスツリー】」のラストのハープ独奏最後に

チャイコフスキーは情景描写と音楽を独立したものとせず、相互互換的に扱っており、きっちりとその場のテーマや情景とリンクさせています。

チャイコフスキーの一連の交響曲を聴いていると、人によっては堅苦しいイメージもあると思いますが、『くるみ割り人形』の冒頭を聴いている限り、けっこう遊び心に富んだ人のようにも感じます。

『くるみ割り人形』の鑑賞の際は、チャイコフスキーの音楽遊びにも耳を傾けながら見ると、また新たな発見があるかもしれませんね♪