バレエ『くるみ割り人形』の第1曲 情景 (Scène) 【クリスマスツリー】のあらすじと見どころ

『くるみ割り人形』は、序曲を除き、全15曲で構成されています。

今回ご紹介するのは、その第1幕に登場する

「第1曲《情景(Scène)》 【クリスマスツリー】」

です。

『くるみ割り人形』の一番目の曲は、きらびやかな踊りのシーンとは違い、情景描写を中心とした静かな場面。

だからこそ、チャイコフスキーの繊細な音楽の力が一層際立つシーンになっています。

ここでは、その魅力を舞台演出の見どころから紐解きますので、みなさんが舞台を観るとき、あるいは音楽を聴くときの参考にしてもらえればと思います。

ご紹介してある動画は「第1曲 情景 (Scène) 」からちょうど始まるようにしてあるので、あわせて利用してもらえればと思います。

『くるみ割り人形』

<序曲 (Ouverture)>約3分

<第1幕>約45分

第1曲 情景 (Scène) 【クリスマスツリー】☜今回はここ!

第2曲 行進曲 (Marche)

第3曲 子供たちの小ギャロップと両親の登場 (Petit galop des enfants et entrée des parents)

第4曲 踊りの情景 (Scène dansante) 【ドロッセルマイヤーの登場】

第5曲 情景と祖父の踊り (Scène et danse du grand-père) 【グロースファーターの踊り】

第6曲 情景 (Scène) 【招待客の帰宅、そして夜】【クララとくるみ割り人形】

第7曲 情景 (Scène) 【くるみ割り人形とねずみの王様の戦い】

第8曲 情景 (Scène) 【松林の踊り】【冬の松林で】

第9曲 雪片のワルツ (Valse des flocons de neige)

<第2幕>約40分

第10曲 情景 (Scène) 【お菓子の国の魔法の城】

第11曲 情景 (Scène) 【クララと王子の登場】

第12曲 ディヴェルティスマン (Divertissement)

1.チョコレート (Le Chocolat) 【スペインの踊り】

2.コーヒー (Le Café) 【アラビアの踊り】

3.お茶 (Le Thé) 【中国の踊り】

4.トレパック (Trépak) 【ロシアの踊り】

5.葦笛 (Les Mirlitons) 【葦笛の踊り】

6.ジゴーニュ小母さんと道化たち (La Mère Gigogne et les Polichinelles)

第13曲 花のワルツ (Valse des fleurs)

第14曲 パ・ド・ドゥ (Pas de deux) 【金平糖の精と王子のパ・ド・ドゥ】

1.アダージョ

2.ヴァリエーション(ヴァリアシオン)I 【タランテラ】

3.ヴァリエーション(ヴァリアシオン)II 【金平糖の精の踊り】 (Danse de la Fée-Dragée)

4.コーダ (Coda)

第15曲 終幕のワルツとアポテオーズ (Valse finale et apothéose)

出典:Wikipediaより

「第1曲《情景(Scène)》」はどんな場面!?

まずは「第1曲《情景(Scène)》」のあらすじをおさらいしましょう。

もちろん演出によって違いはありますが、オーソドックスな形のものを挙げておきますね。

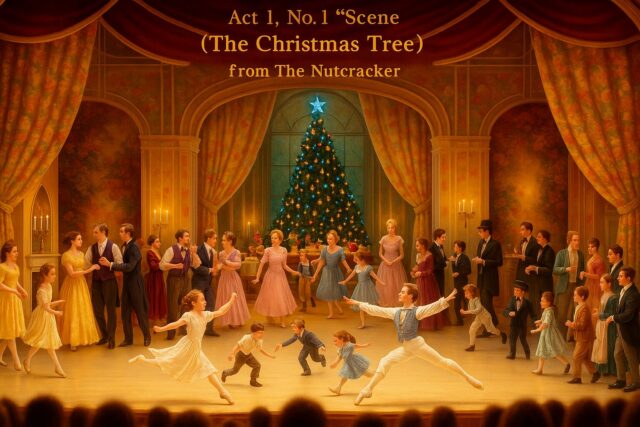

時はクリスマス・イヴの夕暮れ、ドイツ・ニュルンベルクの街角。

シュタールバウム家の屋敷が立っている静かな通り。

やわらかい雪の降る中、街はすでにクリスマスの空気に包まれています。

やがて、子どもたちとその親たちが着飾った格好をしながら、次々とこの家の前に到着し始めます。

厚手のコートに身を包んだ客人たちが、笑顔で玄関のベルを鳴らし、クリスマスパーティーへとやってきているのです。

使用人が出迎え、コートを受け取り、次々と人々が家の中へと吸い込まれ、そのたびに、大きな玄関ドアが開いては閉じ、屋敷の中からは温かな光と笑い声がこぼれます。

そして音楽がふわりと広がる瞬間、幕が上がり――

クリスマスの飾りで彩られた、シュタールバウム家の美しい大広間が観客の目の前に現れます。

夕暮れの街角から、シュタールバウム家の大広間までの情景が舞台転換を伴いながら繰り広げられます。

子供たちが踊る有名な「第2曲 行進曲 (Marche)」の直前までと考えればいいでしょう。

「第1曲《情景(Scène)》」の見どころ

あらすじを確認したところで、見どころを見ていきましょう。

クリスマス・イブの何気ない屋外の光景

人々がシュタールバウム家に集まってくるシーンは、ドラマとしては派手ではありません。

ただ、招待客がいかにも楽しそうに、シュタールバウム家に向かう光景は、そのまま観客である我々がこれから始まるクリスマスストーリーへの期待感とリンクしており、なんとも言えないリアルで温かな幸福感に満ちています。

そう、シュタールバウム家に集まってくる客人は、実は

舞台を見ている観客自身の心象風景

なのです!

だから・・・

親が子どものコートを直してあげたり

お土産の包みを抱えて笑っていたり

玄関で挨拶を交わしていたり

するマイムは、人々の記憶の中のクリスマスをそのまま舞台にしてるようで、観客の心をじんわり温めてくれるのですね。

そして大人が普段は忘れてしまっているようなノスタルジックな思い出、たとえば

クリスマス前夜のわくわく感

部屋の灯りと雪のコントラスト

プレゼントを開ける前の高揚感

を呼び覚ましてくれます。

ここでは、そういう記憶の断片と童心をふわっと呼び起こしてくれ、その後の物語展開にスムーズには入れるようにしてくれます。

暗がりから大広間が現れる瞬間

夕暮れの雪の街角 ⇒ 照明が当たる(紗幕が上がる)⇒豪華な大広間

この流れは、まるで夢の中にすっと引き込まれるように美しい光景です。

外の暗い情景から、照明が舞台に差し込み豪華な大広間が広がる瞬間は、劇場で見ると本当に美しく、これはなかなか現実の世界やDVDの映像では味わえないものでしょう。

また、紗幕(舞台などで使う薄く透ける素材でできた幕)の向こうに照明が当たり、それからしばらくして紗幕があがって大広間でのパーティーが鮮やかに現れる演出もあり、これも視覚的にダイナミックな要素があって、目を奪われます。

音楽と照明と舞台装置がぴたりと合わさって化学反応を起こすとき、「現実の世界」と「物語の世界」との境目が数秒で溶けて、観客を『くるみ割り人形』の世界に一気に没入させてくれます。

こういう「現象」は生の舞台でしか体験できないからこそ、バレエ好きの人は劇場へ足を運ぶのでしょうね!

この場面は「第1曲《情景(Scène)》」のハイライトと言うことができるでしょう。

最後に

「くるみ割り人形」の「第1幕第1曲 情景(Scène)」は、まさに物語の幕開けにふさわしい夢と現実の境界線を描いたような曲です。

この曲の魅力を一言で言えば・・・

わくわくするような期待感と、ノスタルジックな温かさの絶妙なバランスでしょう。

ここでの静かな高揚感が、この先の物語展開に色彩を与えてくれるので、単なる情景描写と受け止めず、チャイコフスキーの音楽を味わいながら、楽しんで頂ければと思います。

別の記事では、この場面のチャイコフスキーの音楽の魅力・聴きどころについてお話ししてますので、参考にしてみてくださいな♪