『くるみ割り人形』の序曲の魅力について

『くるみ割り人形』の序曲(Overture)は、このバレエの幕開けを飾るにふさわしい、軽やかで期待感を高めてくる曲です。

今回はその魅力をいくつかのポイントに分けてお伝えするとともに、トリビアを混ぜ込みながらご紹介しますので、鑑賞や踊り・演奏の参考にして頂ければ幸いです。

軽快で優雅な「踊りの準備」のような曲

『くるみ割り人形』の序曲は、オペラや他のバレエ音楽によく見られる荘厳な雰囲気とは違い、まるで小さな妖精が舞うような軽やかな響きが特徴です。

2拍子のリズムが心地よく弾み、まるで踊るように展開していくのが印象的です。

序曲なので、作品の中では“踊りのない部分”ですが、軽やかで、弾むようで、まるで小さなステップを踏みたくなる”場面”とも言えるでしょう。

踊りの場面でなくても、踊る準備を整えるための音楽ととらえることもでき、観客だけでなく舞台袖のダンサーの高揚感も、じわじわと広げてくれるような曲です。

序曲は作品の「序奏」ですが、バレエが始まる前のまさに「助走」と言えるでしょう。

「高音楽器」が織りなす繊細な響き

この序曲では、低音楽器ががほとんど使われず、ヴァイオリンやフルート、ピッコロといった高音楽器のみの曲となっています。

これにより、音楽がふわっと浮かぶような透明感を持ち、まるでバレエの世界に一歩足を踏み入れる前の、魔法の入口に向かうような雰囲気を作り出しています。

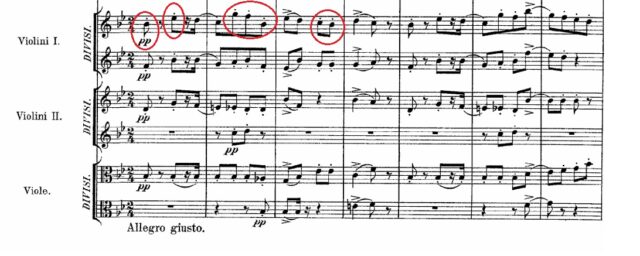

上のスコアにあるように、弦楽器はチェロとコントラバスがなく、管楽器はホルンのみです。

木管楽器の低音パートの担当であるファゴットもほとんどテナー記号で書かれており、最低音はクラリネットでも出せるF音でなので、曲の全体をみても、事実上低い音は全く鳴らないと構造となっています。

だからこそ、まるでおもちゃ箱の中の音がそのまま音楽になったような、可愛らしくも幻想的な響きが生まれているのですね。

ちなみに唯一管楽器で登場するホルンもガッツリ音を鳴らすのではなく、色づけする程度の穏やかなサポートに徹しており、主旋律を引き立てるために少しだけまろやかに包むような動きをしています。

この控えめな裏音の使い方が、チャイコフスキーの得意とするところで「これから始まる物語の予感」を静かに観客に染み込ませてくれます。

聴覚を通して、人の無意識な部分に直接ふわっと降りてくるようなホルンの使い方は、絶妙な音の配置と言えるでしょう。

「スタッカート」がシンプルな旋律を引き立てている

テーマの旋律はとても親しみやすく、聞いた瞬間に「くるみ割り人形の世界が始まる!」という期待感を高めてくれます。

メロディーが何度も繰り返されることで、夢のような雰囲気が強調されているのも魅力の一つです。

チャイコフスキーは「白鳥の湖」や交響曲第6番「悲愴」など、メランコリックな旋律が多いのですが、親族の家の子供たちが楽しめるように、親しみやすい曲を書いたりしていたこともあるので、そういった経験が『くるみ割り人形』に反映されていると言えます。

この序曲においては、特にスタッカートの使い方が秀逸で、演奏に軽やかさと遊び心を与えているところが、耳に残りやすい要因です。

赤枠の「・」がスタッカートの記号。

赤枠の「・」がスタッカートの記号。旋律が「語る」というより「踊ってる」感じになっており、聴き手に「わくわく感」と「リズムの躍動感」を直感的に伝えてくれています。

多くのメロディーメーカーとは違い、ちょっとしたリズム処理やアーティキュレーションの工夫で、旋律に物語や質感を持たせることが、チャイコフスキーを唯一無二のバレエ作曲家にしているポイントです。

主旋律だけでなく、それを引き立てるための音の使い方にも注意して序曲を聴いてもらえればと思います。

最後の「ピッチカート」⇒バレエの世界へ誘う魔法のスイッチ

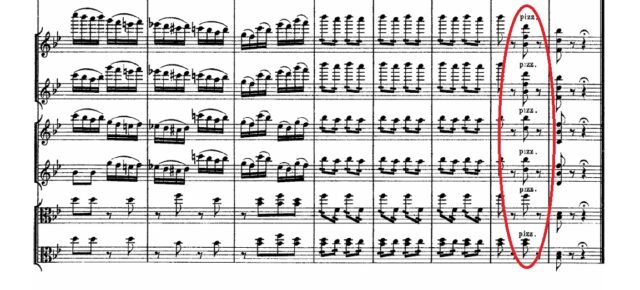

序曲の最後は、弦楽器のピッチカート(弦を指ではじくことによって音を出す演奏技法)でふっと音が消えるように終わります。

これはまるで舞台の幕が開く直前の静けさを意図的に演出しているようで、本編への期待感を最高潮に持っていく絶妙な終わり方です。

この瞬間、「これから物語が始まるんだ!」というワクワクした気持ちが、静かな締めにもかかわらず最高潮になります。

序曲のラスト部分。pizzがピッチカート。

序曲のラスト部分。pizzがピッチカート。この曲のラストが力強く終わらず、あえてそっと終わることで、物語がこれから始まる「夜の夢」のような世界に自然と導かれる効果をあげています。

ピーターライト版では序曲からマイムで物語を始めているのですが、ピッチカートの部分で、ドロッセルマイヤーがロウソクを吹き消すと同時に照明が落ちる演出にしており、舞台が静まり返るその一瞬と音楽のラストが完璧に一致する瞬間に、不思議な空気が劇場を包みます。

『くるみ割り人形』の序曲は、夢と魔法が詰まった音楽で、序曲の最後は観客を一瞬で物語の世界へと引き込む力を持っていると言えるでしょう。

『くるみ割り人形』の序曲は「独立曲」

チャイコフスキーの3大バレエの中でも、冒頭の曲が物語本編の音楽とは独立しているのは『くるみ割り人形』だけです。

他の2曲を見てみると・・・

<『白鳥の湖』>

序曲からして有名な運命の動機(オーボエ+ハープのあの悲しげな旋律)が出てくる。

これは物語の中心である呪いと悲劇の象徴であり、バレエ全体を通して何度も登場するモチーフ。

<『眠りの森の美女』>

序奏(Prologue)の音楽には、後の場面――たとえばリラの精のテーマや、悪の精カラボスに関連する動機が組み込まれていて、まるで序曲だけで人物相関図が見えるような構成になってる。

そして『くるみ割り人形』の序曲ですが、クララ(マーシャ)やくるみ割り人形、雪の国やお菓子の国のテーマが一切登場せず、完全にこの冒頭だけのために書かれた、独立したミニチュアのような音楽になっています。

この序曲は「物語の中の曲」とは違う、舞台の幕が上がる直前の深呼吸みたいな存在と言えるかもしれませんね。

舞台が本格的に“動き出す”前のウォームアップのようで、音の色彩や質感が、聴き手の耳を“現実”から“幻想”へチューニングするような、橋渡しの時間を作っていると言えるでしょう。

最後に

『くるみ割り人形』の序曲は、静かな序奏(助走)から魔法の跳躍へ導く存在であり、クララが夢を見る準備、観客が物語を信じる準備、舞台が魔法に染まる準備…など様々な役割をしていると言えるかもしれませんね。

基本的には演奏のみで幕が開く前の曲ですが、おとぎ話しの世界に没入するためにも、じっくり耳を傾けて序曲の素晴らしさを劇場で堪能して頂ければと思います。