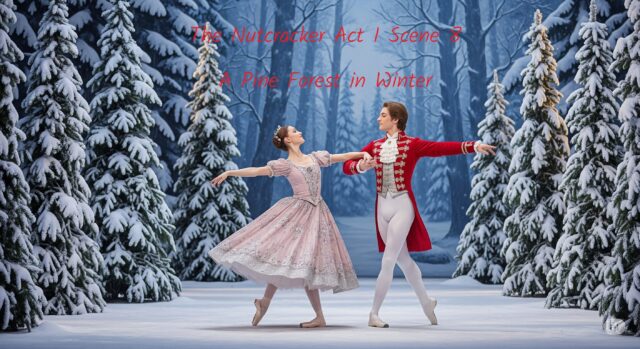

『くるみ割り人形』第8曲 情景 (Scène) 【松林の踊り】【冬の松林で】

チャイコフスキーのバレエ『くるみ割り人形』第8曲「情景(Scène)」は、物語が戦いの緊張感から一転し、静寂と幻想に包まれた世界へと観客を引き込む場面です。

ハープの澄んだ響きで始まり、シンプルなメロディーが少しずつ盛り上がっていくその音楽は、チャイコフスキーの真骨頂。

音楽だけでも美しいこの場面について、今回は紹介していきたいと思います。

タイトルは「情景」だけど、実際はパ・ド・ドゥ

場面としては、フランス語原題「Scène dans la forêt de sapins en hiver」が示すように、「冬のもみの木林の情景」。

タイトルこそ「情景(Scène)」ですが、多くの上演では

クララとくるみ割り人形(王子)のパ・ド・ドゥ(2人の踊り)

として振付がされます。

ここはストーリー上、単なる移動の情景ではなく、クララと王子の関係が深まっていく様子が描かれる場面です。

クララと王子の動きは複雑なテクニックよりも、音楽のゆるやかな呼吸に合わせたリフトや回転で、2人の心のつながりが表現がされるところですね。

この美しいパ・ド・ドゥが、次の群舞「雪のワルツ」への橋渡しとして、舞台全体に音楽の流れを作っていくシーンの始まりとも言えるでしょう。

音楽が描く「静けさの中の力強さ」

ここの音楽の特徴は、上昇と下降を伴った優しいメロディーの反復が徐々に盛り上がっていくことによって、クララとくるみ割り人形の関係性を深まっていくことを描写していることです。

短く優しいフレーズが繰り返される

単純なメロディーの反復は、心の奥にまで届く安定感を持たせます。

後述しますが、これはミニマリズムの要素があると言えるかもしれません。

上昇と下降を交互に使い分けている

上昇する旋律は希望を、下降する旋律はわずかな切なさを運び、感情の振幅を巧みに描き出しています。

チャイコフスキーの音楽に切なさをしばしば感じるのは、この上昇と下降の旋律の使い分けが巧みだからです。

雪の気配を音楽で描写

リリカルな旋律から、音楽が雄大に広がっていく流れが、雪の世界を音だけで描き出す力を持っています。

この曲があるからこそ、次の曲である「雪のワルツ」の降雪シーンが、ストーリー的に自然な流れとなるのです。

原曲があるけど似ていない!?

この曲はチャイコフスキー自身作曲の

『子どものアルバム』作品39の第21曲《甘い夢(Sweet Dream)》

を元にしたと言われています。

ただし、お聞きのように「アラビアの踊り」の原曲などと違い、旋律そのものが直接引用されているわけではありません。

どちらかというと、3/4拍子が生むワルツ的なゆらぎ、そして“まどろみながら見る夢”のような流れが共通点と見ることができ、メロディーそれ自体が使用されているわけでない感じですね。

ハープは幻想世界の入口を表現する最高の楽器

チャイコフスキーはハープを幻想的な場面で多用しますが、この場面では特にその効果が鮮明です。

それまでのネスミとの戦いの緊張感や劇的な音楽から切り替わり、最初のハープのアルペジオが入った瞬間に、空気が一気に澄んだようになります。

これは単なる前奏ではなく、場面そのものを切り替える合図のように機能しています。

ハープの響きは、雪の光や松の枝に積もる雪の重みを思わせつつ、同時に「夢の世界への扉が開いた」感覚を与えます。

幻想世界への入口としてハープは貴重な楽器と言えるかもしれませんね。

ミニマリズム的な魅力がこの曲にある

この曲が生む心地よさの一因は、後の世代の「ミニマリズム音楽」に通じる要素があるからと言えます。

たとえば

●短い旋律を繰り返しながら、細やかな和声の変化で静謐な空気をつくる

●拍子感やリズムが一定で、ゆったりとした時間の流れを感じさせる

●反復がもたらす「催眠的(hypnotic)」な効果が、リラックス状態へ導く

こうした手法は幻想的な松林の情景を際立たせ、観客を深い安らぎの世界へと連れていきます。

ある意味、チャイコフスキーは現代のミニマリストの先駆けともいえるでしょう。

最後に

『くるみ割り人形』において、しっかりとしたパ・ド・ドゥは、この曲と第2幕グラン・パ・ド・ドゥのアダージョだけです。

2つとも現代でいうミニマリズムに通じる要素があり、だからこそ聴いていてリラックス効果を伴った安心感や充足感を感じるのかもしれませんね。

演奏会用組曲にはどちらも入っていないのですが、入れても遜色のない名曲と言えるでしょう。