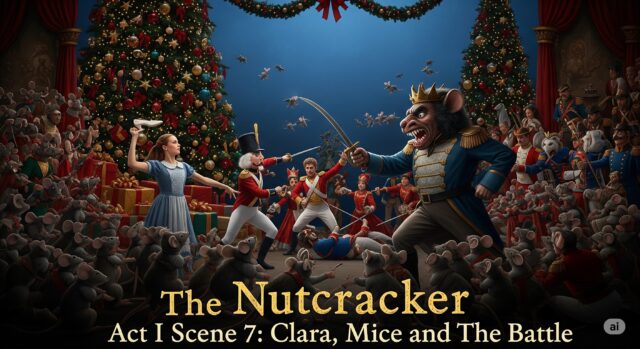

クララ?マリー?マーシャ?結局『くるみ割り人形』の主人公名ってどれなの??

初めて見るバレエ団の『くるみ割り人形』の舞台に行くとき、自分がまず確認するのがプログラムに書かれた主人公の少女の名前です。

そこにはたいてい・・・

クララ

マリー

マーシャ

のいずれかが記されています。

このように『くるみ割り人形』の主人公名は必ずしも統一されていないので、人によっては

「なんでコロコロ名前が変わるの?」

と不思議に思うかもしれません。

けれど、実はこの違いにはそれぞれの由来と演出意図が隠されていたりします。

今日はこの“主人公の名前問題”を整理してみましょう。

クララ(Clara)

もっとも一般的で、世界中のバレエ団で一番よく使われているのが「クララ」です。

これは1892年、サンクトペテルブルクでの初演に向けてプティパ&イワノフが台本をまとめた際に採用された名前です。

実はこのクララという名前、原作ホフマンの小説では主人公の少女の名前ではなく、彼女が大切にしている人形の名前でした。

それがバレエの舞台化の過程で、主人公の少女自身の名前に昇格したという感じです。

日本でも「クララ」はすっかり定着していて、主に小中高生向けのバレエ雑誌のタイトルにまで採用されるほどの知名度を誇ります。

初演のバレエの舞台がクララなので、当然この名前が一般的には広く使用されています。

マリー(Marie)

では「原作の主人公名は何なのか??」という話になると思います。

ホフマン原作の『くるみ割り人形とねずみの王様』(独: Nußknacker und Mausekönig)(1816年)の主人公は「マリー」です。

もちろん『くるみ割り人形』を創作する際に下敷きにしたアレクサンドル・デュマの翻案『はしばみ割り物語』(仏:Histoire d’un casse-noisette)(1844年)でも、主人公の名称は「マリー」です。

したがって「マリー」と呼ぶ演出は、ホフマンの原作精神により近いと言えるでしょう。

ちなみにこのマリーという少女は実在の人物にモデルがいました。

ホフマンの友人ヒツィヒ家の子どもたちで、マリーは実際の娘の名前なのです。

兄フリッツ(原作は弟ではなく兄です!)、姉ルイーゼも同じく実在の子どもたちと同じ名前でした。

物語はホフマンが実際の子どもたちに語って聞かせたものがもとになっているので、そのまま聞かせた子供たちの名前を使用したのでしょう。

マーシャ(Masha)

そして「マーシャ」ですが、これは「マリー」のロシア語愛称です。

ロシア文化圏で『くるみ割り人形』が定着していく中で、より親しみを込めた呼び名としてマーシャが用いられるようになりました。

舞台の設定はドイツなのに、なぜか少女がロシア風の名前で呼ばれている…というのはちょっと不思議ですが、ロシアの観客にとっては温かみと身近さを感じられる名前だったのでしょう。

ドイツ原作なのに主人公名がロシア語になるのは、バレエという国際芸術の演出上の事情や文化的親しみやすさが優先された結果とも言えますね。

なぜマリー⇒クララになったのか?

ここまでの名称をまとめると次のようになります。

| 名前 | 発祥・言語 | 由来・意味 | 備考 |

|---|---|---|---|

| クララ (Clara) | ラテン語→ドイツ語圏 | ラテン語clarus(明るい、輝く)の女性形。純粋さや光、著名の意味。 | バレエ初演台本で主人公名。現在日本・欧米バレエで主流 |

| マリー (Marie) | ドイツ語・原作ホフマン | 作者の知人娘から命名。ドイツ語圏で一般的な女性名。 | 原作主人公名。ホフマン作品の主役 |

| マーシャ (Masha) | ロシア語 | マリヤ(Maria)の愛称。ロシア語圏で親しまれる少女名。 | ロシアバレエなどでの主人公名。 |

では、なぜバレエ化の段階で「マリー」から「クララ」に変わってしまったのでしょう。

実のところ決定的な記録は残っていません。

推測の域を出ないですが、初演に関わったプティパやイワノフの美的感覚、あるいは観客に伝わる音の響きの良さを考慮した台本編集上の都合だったと考えられます。

クララという名前の響きが明るく清らかで、ラテン語の clarus(明るい・輝く)を語源に持つため、舞台にふさわしい象徴性があると判断したのかもしれません。

響きが明るく透明だと、夢の国にふさわしい少女像を自然とイメージさせますしね。

『眠りの森の美女』の主人公が「オーロラ=夜明け」を名乗るのと同じように、ただの名前以上の“言外の意味”が託されているのです。

観客に対して象徴的な主人公像を提示するために、あえて改名したのだと考えると納得がいくかもしれません。

ジョージア国立バレエの主人公は「バーバラ」

珍しい例として、ジョージア国立バレエの『くるみ割り人形』では、主人公の女の子は「バーバラ」という名前になっています。

舞台設定もジョージアの首都トビリシに置き換えられていて、兄フリッツも「レヴァン」というジョージア的な名前に変更してあります。

元の作品に自国の文化を反映させることで新たな魅力が生まれることがありますが、上手に溶け込ませればその国の人にとってはより深みのある作品になるかもしれませんね。

ちなみに「アラビアの踊り」はジョージアの「子守歌」を引用しているので、『くるみ割り人形』とはある意味密接なつながりがあると言えます。

では、日本でやるならどうでしょう!?

たとえば「さくら」ならクララに響きが近く、日本らしい春の象徴でありながら親しみやすい響きを持ちますね♪

また「美雪」なら冬の情景にぴったりだし、「真理(まり)」なら原作マリーのニュアンスを日本語で表現できますね。

まあ、無理に日本語名に当てる必要はないですが、斬新さを極めるなら、このような名称もありでしょう。

最後に

主人公の名前は、原作では「マリー」、翻案も「マリー」、バレエ化で「クララ」、ロシア圏では「マーシャ」と変遷してきました。

ややこしいのは確かですが、だからこそ上演される国や文化ごとに解釈の幅が広がり、演出家が物語に独自の色を差し込む余地が生まれたとも言えます。

どの名前を選ぶかによって、演出の意図が見えてくるものなので、舞台での鑑賞の際にちょっと気にとめておけば、より作品への理解が深まることでしょう。