バレエ『くるみ割り人形』の第1幕「雪のワルツ」の合唱について「Waltz of the Snowflakes」

今回はバレエ『くるみ割り人形』の第1幕「雪のワルツ」で歌われる合唱についてのお話しです。

チャイコフスキーはバレエ『くるみ割り人形』で、「チェレスタ」や「フラッター・タンギング」など、当時まだ一般的でなかった楽器や奏法をバレエに持ち込んでいますが、この声の楽器とも言える合唱も、新規手法一つでしょう。

当時はまだバレエに声をまじえるようなことは少なかったので、雪のシーンだけとは言え合唱をバレエに導入したのは大胆な試みと言えます。

「雪のワルツ」はコールドバレエの美しさとして有名なシーンですが、ここでは

声の楽器=合唱

に焦点を当てて見ていきましょう。

「雪のワルツ」の場面

バレエに関係している人にはよく知られている場面ですが、改めて動画で見てみましょう。

まずは「雪のワルツ」が始まるところですね。

次の動画は合唱が入る箇所からで、1分35秒あたりです。

雪の精に扮したダンサー達の踊りが美しいですよね!

バレエに声を入れてしまうのはある意味ご法度ですが、『くるみ割り人形』が子供も楽しめるファンタジック・ストーリーであり、だからこそこのような幻想的なシーンに合唱はなじみやすく、それほど違和感なく受け入れられたのだと思います。

合唱と言ってもヴォカリーズ(歌詞がない母音などによって歌われる歌唱)ですし、それがまたが踊りにマッチしています。

『くるみ割り人形』のワルツと言ったら、圧倒的に「花のワルツ」が有名ですが、個人的にはこの「雪のワルツ」も幻想的で美しいので、もっとポピュラーになってほしいものです。

ちなみに、雪がパラパラと落ちているのは紙吹雪なので、踊りの最中にダンサーはそれが口に入ってしまい、袖に引き下がったら吐き出すのは「雪のワルツ」あるあるらしいですね(笑)。

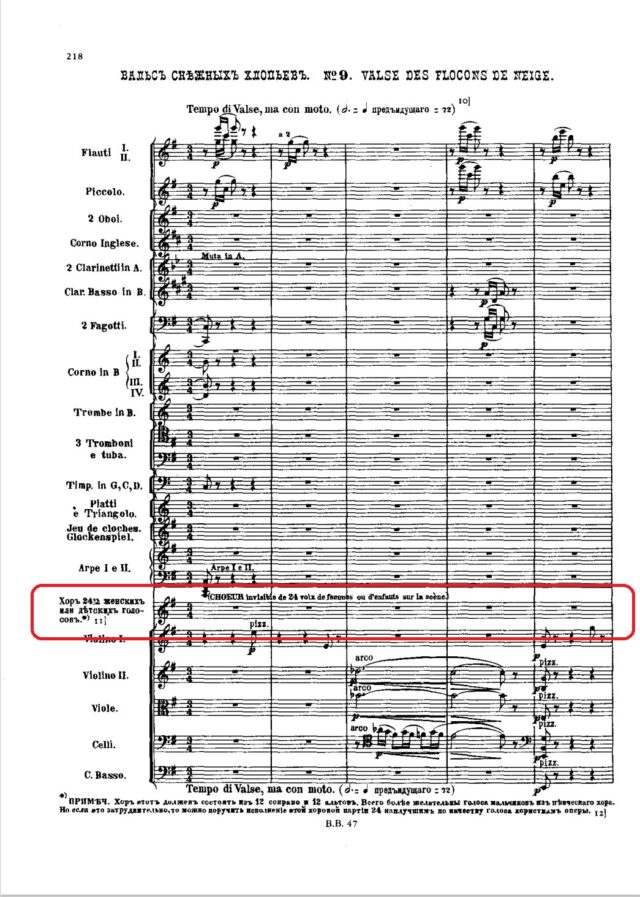

「雪のワルツ」のスコア:誰が歌うか指定がある!

この場面は誰が歌うか一応チャイコフスキーは指定しています。

『くるみ割り人形』:「雪のワルツ」冒頭部分

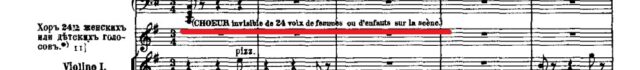

『くるみ割り人形』:「雪のワルツ」冒頭部分 上記スコアの拡大

上記スコアの拡大合唱:観客から見えないように舞台の上方から、24名の女性か子供の声で歌う」

と書いてあります。

合唱をしている人は客席から見えないようにするように指示していて、天上から天使の歌声が聞こえてくるような演出をしたいことがわかります。

たまに合唱を抜いてしまい、オーケストラだけの演奏にしてしまう舞台もありますが、予算の都合もあるかとは思いつつも、ちょっと残念に感じるところです。

歌う人の出番は、この「雪のワルツ」のわずか数分しかないので、それだけのために合唱団をそろえるのはバレエ団によっては大変かもしれません。

もっとも次に説明するように、チャイコフスキーの初演の時は、わざわざ合唱団をそろえる必要がない事情がありました。

当時はオペラとの2本立ての上演だった♪

合唱団をそろえることに関して、実は『くるみ割り人形』の上演は

オペラ『イオランタ』と2本立て

だったので、改めて歌う人を準備する必要はなかったので都合がよかったのかもしれません。

1幕のオペラ『イオランタ』の次に、バレエ『くるみ割り人形』の上演だったので、オペラに出演していた人が、『くるみ割り人形』の第1幕で再び声役で出演しやすかったでしょう。

オペラの2本立てはチャイコフスキーの作曲段階から決まっていたので、それを見越して合唱を「雪のワルツ」でも使用したのかもしれませんね。

改めて合唱団を用意する手間も省けて、ちょうど良かったと言えます。

最後に

『くるみ割り人形』の3大秘密兵器は

「チェレスタ」「フラッター・タンギング」そしてこの声の楽器である「合唱」

だと個人的には考えていますが、新しい楽器や奏法を取り入れていくだけでなく、声も楽器としてバレエに導入するあたりは、チャイコフスキーはけっこう遊び心もあったのではないかと思います。

この合唱部分を、イギリスの有名な少年合唱団「リベラ」を登場させて録音されたCDもありますので、「雪のワルツ」の合唱に重きを置いている演出家もけっこういます。

バレエ『くるみ割り人形』を観賞する時は、合唱の部分にも耳を傾けてもらえれば、より奥深く作品を味わうことができるでしょう。