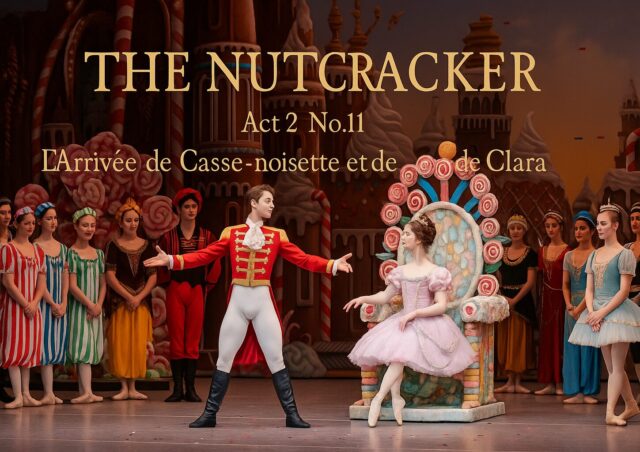

第11曲 情景 (Scène) 【クララと王子の登場】The Nutcracker Act 2 No.11 Scène L’Arrivée de Casse-noisette et de Clara

第10曲の流れから始まる第11曲 情景 (Scène) 【クララと王子の登場】は、あとに始まる各国の踊りのディベルティスマンの前座とも言える場面です。

大きな動きのないシーンですが、演出によってはマイムの極致が楽しめる場面なので、見落とさずに鑑賞してほしいところ。

動画を交えながらご紹介しますので、参考にしてもらえればと思います。

「第11曲 情景 (Scène)」の基本的な構成

まずは、第11曲 情景 (Scène)の基本的な構成を確認しておきましょう。

①クララと王子(くるみ割り人形の変身後)の到着

雄大な音楽の後に、舞台の奥からクララと王子(くるみ割り人形が変身した姿)が登場します。

舞台にはお菓子の国の住人たちが並んでいて、二人を温かく迎えます。

けれど、金平糖の精は少し首をかしげながら、「どうしてクララが一緒なの?」と王子に経緯を尋ねます。

②王子がクララに助けられた経緯を語る演技「マイム・ヴァリエーション」

ここから王子が、クララにネズミとの戦いで助けられたことを説明するマイムが始まります。

バレエにそれほど関心がない人にとっては、この「マイム・ヴァリエーション」はけっこう理解するのが難しい場面かもしれませんね。

演出の違いにもよりますが、ざっくりとした王子の説明内容は以下のとおりです。

<王子のマイム内容(演技で表現する流れ)>

| 順序 | 動作(舞台での所作) | 意味・解説 |

|---|---|---|

| ① | 胸に右手を当て、深くお辞儀 | 自己紹介・敬意を表す |

| ② | 両腕をゆったり広げ、空間をなぞる | クリスマスの夜、広間にいたことを示す |

| ③ | 右手を銃の形にしてパンッと撃つ動作 | ネズミたちの襲撃を表す |

| ④ | 両手を牙の形にして威嚇するように突き出す | ネズミの姿・脅威を描写 |

| ⑤ | 剣を抜く仕草をして数回斬りかかる | ネズミの王様との戦い |

| ⑥ | 胸を押さえて後ろによろけ、崩れ落ちる | 負傷して倒れる |

| ⑦ | クララを指してスリッパを脱いで手にする動作 | クララが咄嗟にスリッパを取る |

| ⑧ | スリッパをもって叩く動作 | クララがネズミの王様を打ち倒した瞬間 |

| ⑨ | 胸に手を当てて礼 → 両手を金平糖の精に差し向ける | 「クララは命の恩人です」と紹介する |

まあ、クララとの出会いとネズミとのバトルのことを表現しているのですが、これをマイムだけの一人芝居で観客に向けておこなうのは、ダンサーにとってはある意味普通に踊るよりも大変なことでしょう。

バレエは沈黙劇であることを再認識する場面であるとも言えるところですね♪

フルートの「フラッター・タンギング(flutter tonguing)」で始まる

この曲は第10曲からの流れで途切れなく入りますが、その始まりの合図のようにフルートによるフラッター・タンギング(flutter tonguing)が鳴り響きます。

フラッタータンギングは、巻き舌を使いながら、音を震わせるように吹く奏法で、文字で強引に表現するなら

「Trrrrrrr(トゥルルルルル)」

といったところでしょうか。

お菓子の国の不思議で美しい空気感や移ろいを象徴していて、他の楽器では代えがたい響きです。

チャイコフスキーは、壮大な交響曲を作曲していますが、意外にこのように新しい楽器の奏法を先駆的に取り入れる柔軟な性格の持ち主だったと言えます。

当時はまだそんなに見ることのない奏法だったので、初めて聞く観客には新鮮な音色に聞こえたことでしょう。

「マイム・ヴァリエーション」ではなくネズミの残党が再登場する演習もある

前述した王子となったくるみ割り人形のマイムの場面ですが、ここをマイムとしない演出もあります。

よく見るパターンは、下の動画のように

お菓子の国にネズミの残党が現れて、王子ともう一度対決し決着をつける

パターンです。

ネズミの王様が一人だけ追ってくるパターンなどもありますが、どれもネズミのテーマ曲に合わせて再度バトルが展開される形です。

振付家のプティパの作曲指示書では、あくまでもマイムでの説明を指示していますが、再び踊りながらバトルを繰り広げるのもダイナミックでいいかもしれませんね。

また、マイムだとよほど上手にやらないと「何やってんの?この人」ともなってしまうので、再度ネズミとの戦いを入れたほうが観客にはわかりがいいと言えるでしょう。

最後に

第11曲は、これから登場する多彩なキャラクターたちの前振りでもあります。

次に続く第12曲「ディヴェルティスマン」では、スペイン、アラビア、中国、ロシア…世界中の踊りが花開く祝祭の時間が待っています。

その華やかさの前のクララとくるみ割り人形(王子)の登場は、まるで「開演ベル」のような役割を果たしていると言えそうですね。