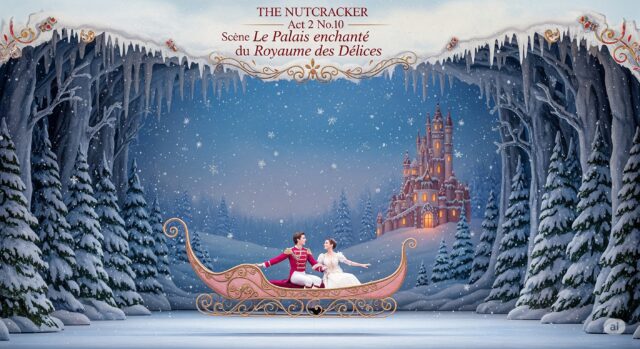

『くるみ割り人形』の第4曲 踊りの情景 (Scène dansante) 【ドロッセルマイヤーの登場】(後半)〜人形たちの舞踏会〜

以前の記事では、第4曲 踊りの情景 (Scène dansante) 【ドロッセルマイヤーの登場】の前半部分を紹介しました。

前半:ドロッセルマイヤーの一人舞台

後半:彼が持ってきた人形たちの踊り(本記事)

前半はドロッセルマイヤーが登場し、挨拶がわりの手品や魔術を披露するシーンが続きますが、後半は彼が贈り物としてもってきた3体の人形が踊りまくる場面です。

今回は、その「後半」、彼が贈り物として持参した機械仕掛けの人形たちの踊りに注目してみましょう!

内容的には3つのヴァリエーション

第4曲「踊りの情景」後半は、基本的に3つの小さなヴァリエーションから成り立っています。

それぞれのパートで人形たちが、いかにも機械仕掛けらしく、ぎこちなくも独特のリズムで踊り出すのが最大の魅力です。

初めの2つはだいたい決まっていて、コメディア・デラルテ(Commedia dell’arte)のストックキャラクターである

①アルルカン

②コロンビーヌ

がそれぞれ踊ります。

この2名は他のバレエ作品『アレルキナーダ』で知っている人も多いはずですね。

3番目のヴァリエーションは、『くるみ割り人形』の創作時に台本や作曲指示書が明確に定まっていなかったため、出てくるキャラクターはバレエ団により様々で、振付家の創作自由度が高い場面で、ある意味この曲の注目ポイントです。

それぞれ一つずつ見ていきましょう!

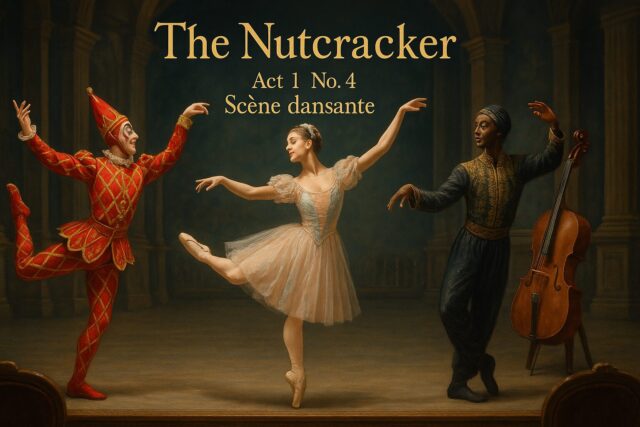

①アルルカン:ずる賢くて憎めない道化

まず舞台に現れるのは、コメディア・デラルテで最も有名で人気者

アルルカン(Harlequin)

です。

クラリネットの特徴的な旋律にのって、カクカクとした動きで観客を楽しませます。

カラフルな菱形模様の衣装を身にまとい黒い仮面をつけながら踊る姿は、ちょっといたずら好きな雰囲気も相まって、陽気でコミカルです。

動きの途中で一瞬“止まる”ようなモーションが入るのが、まるでゼンマイ仕掛けの動作が切れかけているかのようで、そのギクシャク感がまた実にユーモラスと言えます。

お調子者だけどどこか愛嬌があり、観客をちょっと騙して、でも最後には笑わせてくれる――そんな役どころが、バレエの中でも生きていて愛くるしい場面です。

②コロンビーヌ:優雅な恋する乙女

続いて登場するのが、アルルカンの恋人

コロンビーヌ(Colombine)

ここでは一転して、ヴァイオリンの柔らかく優雅な旋律が舞台を包みます。

ただし、彼女も「人形」なので、バレエらしい完璧な姿勢で踊るわけではありません。

腕は少し外側に曲がっていたり、足首もフレックス(曲がった状態)で止まっていたり。

それでも、どこか繊細で品のある動きが印象的です。

演出によっては、先に踊ったアルルカンと手を取り合ってのパ・ド・ドゥのようになることもあります。

踊りはアルルカンと同様にぜんまい仕掛けの動きですが、くるくるっと回ったり、急にピタッと止まったりと、そのぎこちなさと可憐さのミスマッチが逆に面白くて、見ていて思わず引き込まれてしまう踊りです。

③第3ヴァリエーション:自由枠の踊り

さて、3つ目のヴァリエーションこそ、振付家や演出家の腕の見せ所です。

というのも先ほど述べた通り、この部分はチャイコフスキーの作曲時点でも明確な台本設定や作曲指示がなかったため、登場するキャラクターがまちまちなのです。

登場するキャラクターは、たとえば…

兵士とヴィヴァンディエール(戦場の給仕娘)⇒台本上の設定

悪魔⇒作曲指示書はこちらで設定

ムーア人⇒近年ではその表現が人種差別的とされ上演機会が減少

トロールや熊⇒着ぐるみを着たりしてユーモラスに踊る

など様々です。

近年の公演では、時代に合わせた選択や演出の工夫が光り、例えばボストン・バレエ団では、着ぐるみの熊が踊り出すという独自演出でインスタでもバズったりしてました。

台本上の設定が曖昧だったことが幸いして、どんなキャラクターを登場させるかは上演時の演出家に委ねられている感じです。

このバレエ団や振付家により「何が飛び出すかわからない」自由さこそが、第4曲後半の最大の魅力とも言えるでしょう。

最後に

まとめると、この場面の見どころは大きく2つあります。

1.どれだけ“人形らしい”踊りができているか

⇒ぎこちなさ、止まる動作、可動域の制限など、ダンサーの技量と演出のセンスが問われます。

2.第3ヴァリエーションのキャラクター選び

⇒ここにはバレエ団ごとの工夫やメッセージが反映されるため、「今回は何が登場するのか?」と楽しみにしているファンも少なくないでしょう。

どのバレエ団もこのシーンにそのカンパニーの“色”をにじませてきます。

そして、観る私たちのほうもまた、毎年の『くるみ割り人形』を通して「どんな人形が踊るのかな?」とワクワクする。

クララやフリッツのように、大人も“不思議なおもちゃの踊り”に心をときめかせる――そんな時間が、このわずか数分の中にぎゅっと詰まっていると言えるでしょう。

次に『くるみ割り人形』を観るときは、ぜひこの“人形トリオ”に注目してみてください。

きっと、バレエという芸術の中にある「遊び心」と「創造力」の素晴らしさを、楽しく教えてくれるはずです。

_19-640x360.jpg)