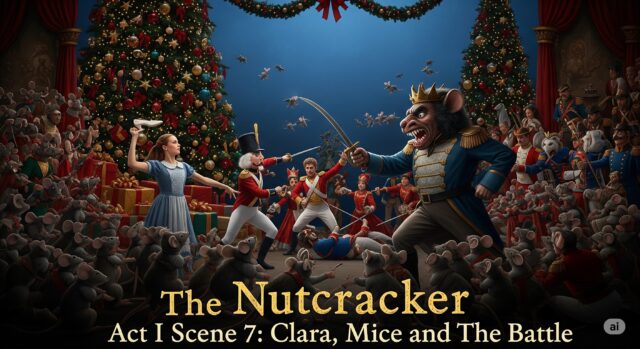

『くるみ割り人形』第7曲 情景 (Scène) 【くるみ割り人形とねずみの王様の戦い】

『くるみ割り人形』第1幕の中でも、最も緊迫感に満ちた場面がこの第7曲 情景 (Scène) 【くるみ割り人形とねずみの王様の戦い】です。

優雅なクリスマスパーティーの余韻が一変し、舞台は一気に戦場のような張り詰めた空気に包まれます。

このドラマチックな場面は、後世の作曲家や振付家にも影響を与えているはずで、プロコフィエフの『ロミオとジュリエット』第1幕の戦闘シーンなどは、この場面の構成や緊張感を連想させます。

今回はこのちょっとカオスに満ちたバトルシーンを、動画だけでなく楽譜も使いながらご紹介していきたいと思います。

最初の発砲 ― 観客が思わずビクッとなる瞬間

戦いの幕開けを告げるのは、突然響く「発砲音」です。

演出によって鉄砲であったり、大砲であったりとバリエーションがありますが、どちらにしてもその音は劇場内でかなり大きく響き渡ります。

実際、初めて観た人が驚いてビクッとなることもあるほどです。

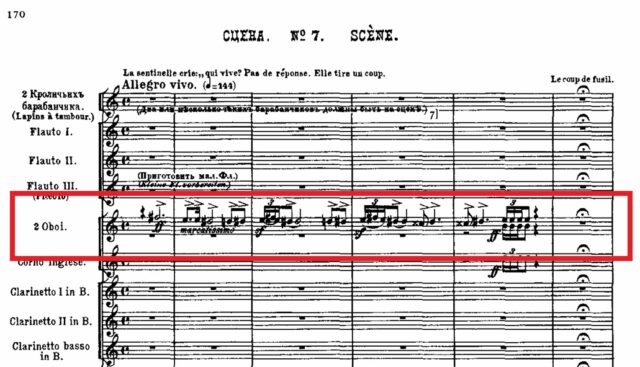

自分も、この場面が近づくと必ず緊張し、特にあのオーボエによる戦いの開始の音が始まると、「あ、来るぞ」と身構えてしまいます(笑)。

これは単なる音楽的なきっかけではなく、観客全体を戦いの世界に引き込む強烈な合図とも言えますよね。

この部分、原典譜がどうだったか気になるところですが、現代のスコアを見てみると

「Le coup de fusil(銃声)」や「un coup(一撃)」

といった記述が加えられていることが多く、この音の存在感がどれほど重要視されているかが分かります。

しかも演出によっては、一度だけではなく連続して銃声が鳴り響くこともあり、そのたびに会場全体が緊迫した空気に包まれます。

一方で、ネズミ部隊の大砲からはチーズが飛び出すなど、舞台ならではの遊び心に富んだ工夫も見られることもあり、時には楽しく感じることもできるシーンでもあります。

兵隊とネズミの音楽が入り乱れる ― 楽譜もまるで戦場状態

この戦いの場面では、音楽そのものがまるで映画のサウンドトラックのように劇的です。

兵隊たちの勇ましいテーマは、意外にもトランペットではなくオーボエが主に担当しています。

通常、軍隊や戦いの音楽といえば真っ先に管楽器を想像しますが、オーボエの乾いた音色が持つ緊張感は独特で、どこか切迫した雰囲気を醸し出しています。

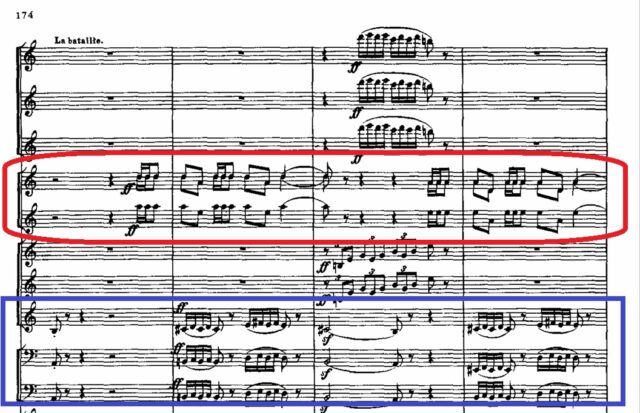

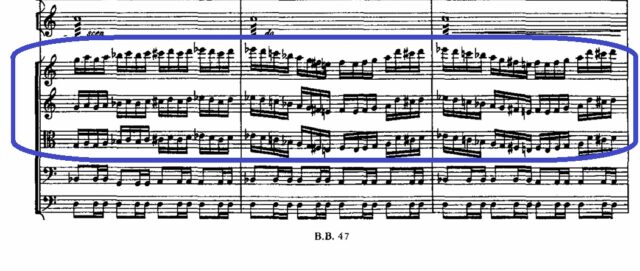

一方で、ネズミたちを象徴する16分音符の細かい動きは、不安を煽るように執拗に繰り返されます。

赤枠:兵隊の主題でオーボエ担当 青枠:ネズミの動きでここでは弦楽器

赤枠:兵隊の主題でオーボエ担当 青枠:ネズミの動きでここでは弦楽器この部分は演奏者にとっても非常に難しく、実際にスコアを開くと音符がびっしりと詰まり、視覚的にもカオスそのものです。

聴いているだけでも緊張が高まりますが、演奏する立場から見れば、このシーンはかなりの体力と集中力を要する場面と言えるでしょう。

延々と続く16分音符の群れ⇒ネズミのちょろちょろした動きを表現している。

延々と続く16分音符の群れ⇒ネズミのちょろちょろした動きを表現している。バレエ史上おそらく最も有名な「クララのスリッパの一撃」シーン

戦いが激しさを増し、ついにくるみ割り人形(実は王子)が劣勢に追い込まれたその瞬間、クララが勇気を振り絞り、手にしていたスリッパを投げつけます。

この一撃がねずみの王様を倒し、戦いの流れは一変します。

この場面は『くるみ割り人形』の中でも象徴的であり、単なるアクションシーンではありません。

クララという少女が、オデットやオーロラのようにただ受け身の女性ではなく、自分の意思で主体的な行動を取る瞬間なのです。

その意味でも、この「スリッパの一撃」は、バレエ史上のターニングポイントと言えるでしょう。

スリッパ自体は偶然その場にあったもの(履いていたもの)ですが、クララが自分の判断でそれを使うことで「主体的な行動」や「即興的な知恵」を象徴しているのです。

また本格的な武器ではなく柔らかい身近なスリッパでネズミの王様を倒すことで

「暴力ではない方法による勝利」

というメッセージも読み取ることができます。

見方によれば「子供の世界」「無垢の力」への信頼や肯定的な視点が込められる場面と捉えることもできるでしょう。

最後に

この第7曲のあとに、美しい荘厳なクララとくるみ割り人形のパ・ド・ドゥが始まりますが、それもこのネズミ達とのバトルシーンがあるからこそでしょう。

カオスな状態から脱して、秩序を取り戻していく過程が、また次の曲を引き立てる効果をあげています。

激しい戦闘場面の中にも、しっかりとチャイコフスキーの美的要素が詰まっていますので、劇場では細かいところも意識しながら鑑賞してもらえればと思います。