『くるみ割り人形』第6曲 情景 (Scène) 【招待客の帰宅、そして夜】【クララとくるみ割り人形】

クリスマスパーティーの賑わいもひと段落。

華やかだった空間に静けさが戻り、物語は次の章へと進みます。

『くるみ割り人形』第6曲「情景(Scène)」は、クララが現実の世界から夢の世界へと踏み出す、まさに「境界線を描いた場面」です。

静寂の中で始まるこの曲は、不思議な出来事の連続です。

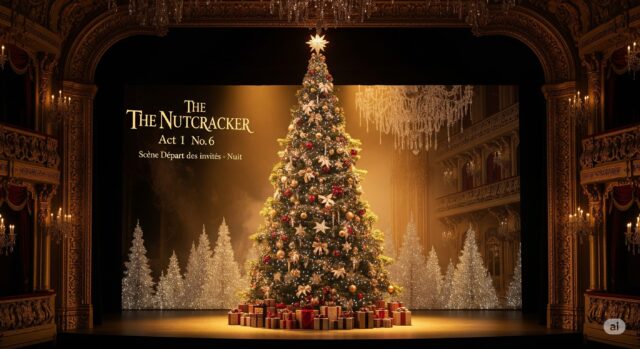

ネズミの登場、12時の鐘の音、そして巨大化するクリスマスツリー。

観る者はクララと一緒に、現実から少しずつ足元を離され、夢の中へと引き込まれていきます。

今回はまず、夢の世界への入り口となるこの第6曲のあらすじをおさらいし、それからこの場面の鑑賞ポイントを見ていきましょう。

第6曲「情景(Scène)」のあらすじ

パーティーが終わり、招待客たちは帰宅。

子供たちも眠りにつき、静けさが戻った部屋に、クララだけが大切なくるみ割り人形の様子を見にそっと戻ってきます。

すると突然、部屋の雰囲気が一変し、ネズミたちが現れて不穏な空気が漂い始めます。

やがて12時の鐘が鳴り響き、クララの周囲に異変が起こります——クリスマスツリーがどんどん大きくなっていくのを見て、クララ自身が小さくなっていってることに気づきます。

こうして彼女は、現実の世界から夢の世界へと足を踏み入れていくのです。

闇に包まれていく舞台の美しさ:バレエ的マジックアワー

召使いがロウソクを一本ずつ消していくと、部屋は徐々に暗くなっていきます。

この“光が消える”という演出は、夢への入り口を象徴する重要なモチーフ。

まるで闇の中にすべてが吸い込まれていくようで、クララも観客も、いつの間にか現実と夢のあいだの曖昧な場所に引き込まれていきます。

これぞバレエのマジックアワーと言えるでしょう。

12時の鐘は数えてみて!

暗闇の中、不気味なネズミたちが忍び寄り、家の中は一気に不穏な空気に。

そして鳴り響く、12時の鐘。

以前の記事でも書きましたが、本当に12回鳴らしているか微妙な時もあるらしい(?)ので、劇場の観賞の際はぜひ数えてみてください(笑)。

ここの場面、ネズミたちが鐘の音に合わせてストップモーションのように動きを止めたり、コミカルな振る舞いで笑いを誘ったりするなど、作品によってさまざまな工夫が光ります。

劇場全体には鐘だけしか響いてない、ある意味緊迫感のあるところなので、静寂の中での一音一音を深く感じてもらえればと思います。

あの旋律は『眠りの森の美女』の間奏曲では!?

クリスマスツリーが突然巨大化するシーンで流れる音楽に、聞き覚えがある人もいるかもしれません。

実はここで使われている旋律の多くは、チャイコフスキー自身が別に作曲した『眠りの森の美女』の2幕に出てくる「間奏曲」に非常に似ています。(上の動画で1:33:35当たり)

単独の演奏会のプログラムに取り上げられるほど美しい曲なのに、舞台の『眠り』ではカットされがちなこの楽曲ですが、『くるみ割り人形』では(主旋律として)堂々と使用され、夢の世界への導入として美しく響きます。

錯覚の美学——クララが小さくなるように見えるトリック

この場面の見どころの一つが、「クリスマスツリーが大きくなる」演出。

「クララが小さくなっている」ように見せる視覚のトリックですね。

舞台美術、照明、音楽、そしてクララの演技が一体となって、この錯覚を生み出しています。

この手法は、後年のバレエ『不思議の国のアリス』でも受け継がれ、バレエの中での“変身”や“転換”の象徴として定番化していきます。

バレエ団の規模によって、予算の都合上のためか、クリスマスツリーが出てこなかったり、しょぼいツリーが出てきたりすることもありますが、ここはけっこう大規模な装置がものをいうところですね。

コヴェント・ガーデンで見たロイヤル・バレエ団のクリスマスツリーは、演劇の国イギリスだけにさすがに見事で、クリスマスツリーだけでなくそばにあるプレゼントや家具も大きくなるので、本当にクララが小さくなっているように見えましたよ。

最後に

第6曲は、クララが現実から夢の世界へと“落ちていく”決定的な場面です。

日常のリズムが止まり、静かに、そしてファンタジーな世界が始まっていきます。

夢と現実の境界がふっと消え、観る者をも非日常へと誘う——これこそが『くるみ割り人形』最大の魅力のひとつと言えるでしょう。