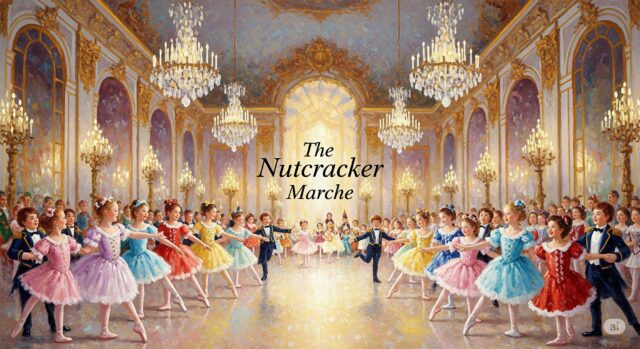

『くるみ割り人形』第1幕 第2曲「行進曲(Marche)」の魅力について

チャイコフスキーの名作バレエ『くるみ割り人形』の中でも、特に人々の心に残る曲の一つが第1幕第2曲「行進曲(Marche)」です。

この曲は、クララをはじめとする子どもたちが、華やかなクリスマス・パーティーに集まり、喜びにあふれて遊ぶ様子を色鮮やかに描き出しています。

チャイコフスキー自身もこの曲を気に入っていたようで、演奏会用組曲の一曲として選出したことからも、その特別な位置づけがわかります。

今回はこの「行進曲」について音楽の特徴を中心に見ていきましょう!

踊りの音楽としての「行進曲」

一つ前の曲である「第1曲 情景 (Scène) 【クリスマスツリー】」が描写的でマイム中心のシーンだったのに対し、「行進曲」は本格的に“踊り”が始まる楽曲。

といっても、大人のバレエダンサーが躍動するわけではなく、子どもたちが生き生きと舞台を駆け回るような場面です。

音楽もその無邪気な動きを支えるように、軽やかで明るく、まるで子どもたちの歓声や笑い声が聞こえてくるかのようです。

チャイコフスキーは、踊りの曲であっても描写性を失わず、音だけで舞台を“見せる”力を発揮しています。

軍隊風でない「行進曲」

何も知らずにタイトルの「行進曲」だけ見ると、人によっては軍隊的で厳かなイメージを思い浮かべる人もいるかもしれません。

でもこの曲には、そんな重々しさは一切なく、冒頭こそトランペットなど金管楽器によるファンファーレ風で始まりますが、すぐに弦楽器と木管が主役となり、軽やかで跳ねるようなリズムが展開します。

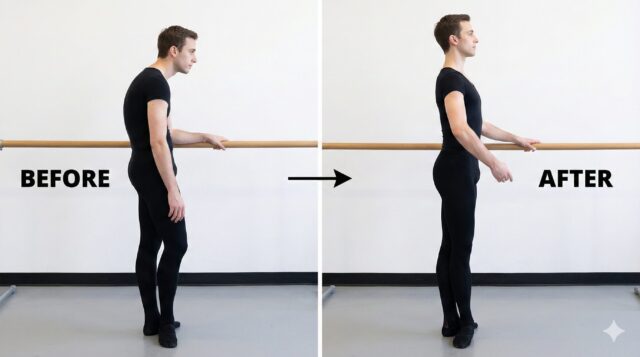

なかでも特徴的なのは、低音弦楽器(チェロやコントラバス)のピッチカート(指で弦をはじく奏法)です。

弓を置いて、指で弦を弾いている。

弓を置いて、指で弦を弾いている。この奏法によって、リズムが重くならず、全体に弾むような明るさが生まれます。

「子供たちがツリーのまわりをパレードする」ような、愛らしい世界が広がるのは、このピッチカートが陰で支えているからと言えるでしょう。

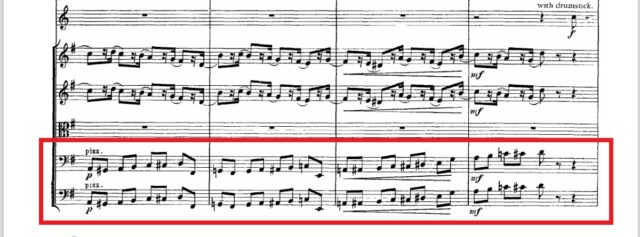

赤枠はチェロとコントラバスで、「pizz.」という指示がある。

赤枠はチェロとコントラバスで、「pizz.」という指示がある。ヴァイオリンの「16分音符」が生む軽快さ

ファンファーレのあとに登場するヴァイオリンの旋律も、この曲の魅力の核と言えます。

譜面を見るとすぐにわかるのですが、16分音符や16分休符で細かく刻まれた音型が続き、そこから曲全体に軽やかさときらめきが加わります。

青枠はファーストヴァイオリンとセカンドヴァイオリンで、低弦のピッチカートに乗って旋律を弾いている。

青枠はファーストヴァイオリンとセカンドヴァイオリンで、低弦のピッチカートに乗って旋律を弾いている。この部分は気を抜くと演奏が雑に聞こえるおそれがあり、アマチュア・オーケストラなどではテンポが走りすぎたり、逆に重たくなりすぎることもある注意すべき箇所です。

でも正しく弾けば、先述の低音弦ピッチカートと絶妙な化学反応を起こし、聴き手に心地よい“軽やかな浮遊感”を与えてくれるんです。

最後に

「行進曲(Marche)」は、旋律もリズムもシンプルなのに、どこか耳に残って離れない名曲です。

それはチャイコフスキーならではのオーケストレーションの妙技と、舞台上の情景を音で描く感性によるものです。

この短い曲の中に、それらがぎゅっと詰め込まれているからこそ、今でも聴くたびに心が躍るのかもしれませんね!