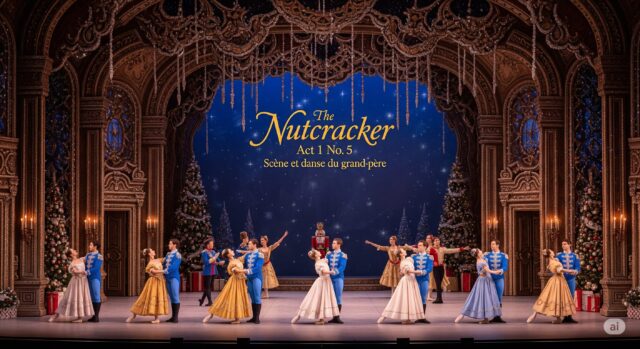

バレエ鑑賞で「マイム」を楽しむ――くるみ割り人形 第5曲「情景と祖父の踊り」から見る「マイムの美学」――

バレエといえば、軽やかに舞うダンサー、美しい衣装、そして音楽に乗せた優雅な動きなどを想像する方が多いのではないでしょうか。

ところが、バレエの舞台には

マイム⇒声を出さずに、身ぶり手ぶりだけで、事物や感情を表現する技術

が主役となる場面がしばしば登場します。

特に、チャイコフスキー作曲『くるみ割り人形』第1幕の第5曲「情景と祖父の踊り(Scène et danse du grand-père)」では、ほぼ踊らず、(もちろん)しゃべらず、ただマイムが延々と続くという、バレエに深い関心があるとは言えない観客にとっては、まさに「睡魔の時間帯」に突入します。

しかし、この“退屈そう”なマイム場面、実は深く観れば観るほど楽しい鑑賞ポイントが詰まっているのです。

ここではマイムの鑑賞ポイントを5つに絞ってご紹介したいと思います。

表情やしぐさから「キャラクターの心」を読む!

マイムは「しゃべらない演技」です。

でも、何も伝えていないわけではありません。

顔の表情、手の動き、立ち方、視線のやり取り――全身を使った「心の翻訳」がそこにあるのです。

たとえば

ドロッセルマイヤーがクララを見つめる様子

子どもが何かをねだる仕草

招待客達が楽しそうに会話するやりとり

「今、なにを言おうとしてるのか?」

を想像してみると、観る側の感覚も研ぎ澄まされ、まるで謎解きのような面白さが生まれてきます。

舞台の「緩急」を感じてみる!

マイム中心の場面は、踊りのような派手な動きが少ない分、舞台全体のリズムや空気の流れがゆったりと浮かび上がってきます。

たとえば、直前の子どもたちの賑やかな踊りや人形たちの踊りが終わって一段落し、そこから大人たちの会話劇に移る『くるみ割り人形』の第5曲目。

ダンサーだけでなく観客の呼吸も整えさせ、物語を次の展開に導く「間」としての役割を感じ取ると、「この静的な動きにも意味がある」とわかってきます。

舞台美術や衣装、小道具の細部まで堪能する!

派手な踊りの場面ではつい見落としてしまう、衣装の刺繍、テーブルの飾り、照明の陰影などなど。

マイムの時間は、そうした「舞台の細部」に意識を向ける絶好のチャンスです。

たとえば

グロースファーターで踊る大人たちのクラシックな衣装

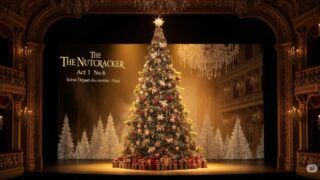

クリスマスツリーの飾り

小道具のプレゼント箱

ゆったりとした時間帯だからこそ、こうした「舞台美術の豊かさ」が生きてきます。

人間関係の「機微」を読み解く!

誰が誰とどんなやり取りをしているのか?

視線を交わす人物関係を追いかけると、家族の関係性やストーリー背景まで感じられてきます。

たとえば、クララの両親が招いた招待客との会話や、ドロッセルマイヤーがプレゼントを手渡す場面など。

「ただの会話」に見えて、演出によっては、このあとクララが体験する冒険の「伏線」になっていたりします。

「日常」の動きの中にある美を知る!

マイムは踊りではなく、「人の営み」を描く時間でもあります。

立ち上がる、話しかける、歩く――そんな何気ない日常の動きに、バレエならではの品格や美的要素が加わると、それだけで一つの芸術作品にります。

「踊らないバレエ」も、バレエなのです。

最後に:マイムは「通」の楽しみ!

マイムの演技は、実はとても難しく、ダンサーにとっても高度な技術が求められます。

「どう動けば伝わるか?」を考え、筋肉の一つ一つまで神経を通わせて演じる姿は、まさに「無言の演劇」。

ぜひ一度、「この動き、何を意味してる?」と問いかけながら観てみてください。

マイムの時間が「退屈」から「深い味わい」へと変わるはずですよ!