『くるみ割り人形』の「ロケ地」は【ニュルンベルク(Nuremberg)】というドイツの都市

今回は『くるみ割り人形』の第1幕の舞台はドイツのバイエルン州にある都市

ニュルンベルク

であるというお話しです。

予備知識なくバレエで『くるみ割り人形』の舞台を見ても、ヨーロッパのどこかであることまではわかりますが、具体的には原作であるE.T.A.ホフマンの童話『くるみ割り人形とねずみの王様』の中で、19世紀初頭のドイツ「ニュルンベルク」を舞台にしていることが示されています。

もちろんあくまでも原作上のことなので、バレエの演出をする際は、どこの国でもどこの場所でもいつの時代に設定しても構わないのですが、基本的なベースを知っておくことは踊りや演奏、舞台鑑賞にも役に立つので、本記事で参考にして頂ければと思います。

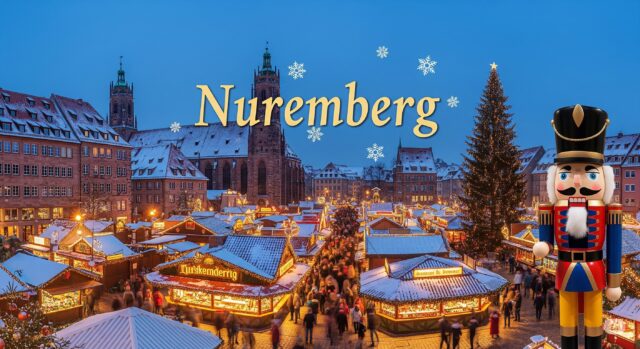

ニュルンベルクの街並み

ニュルンベルクの街並み「ニュルンベルク」の概要

https://www.youtube.com/watch?v=kK5FuX4__W0

まずニュルンベルクという都市について確認しておきましょう。

ニュルンベルクは、ドイツ南部バイエルン州に位置する歴史と文化の豊かな都市です。

バイエルン州ではミュンヘンに次ぐ第2の都市で、中世には神聖ローマ帝国皇帝の居館が置かれるなど、政治や経済の中心地として繁栄しました。

もしかすると歴史好きの人にとっては、ニュルンベルクと聞けばナチスを思い浮かぶかもしれません。

1930年代にヒトラーがここでナチスの党大会を大々的に開催しましたし、第2次世界大戦後の国際裁判である「ニュルンベルク裁判」もこの地で行われました。

そんな黒歴史もあるニュルンベルクですが、現在では世界中から観光客が訪問する観光スポットとなっています。

「クリスマスマーケット」で有名

なぜ『くるみ割り人形』の舞台にニュルンベルクが選ばれたのか??

これにはちゃんと理由があって、一つにはニュルンベルクのクリスマスマーケットがドイツ最大級のクリスマスマーケットだからです。

「シュトゥットガルト」「ドレスデン」と共に3大クリスマスマーケットと言われ、最も有名なクリスマスマーケットの一つとなっています。

ニュルンベルクのクリスマスマーケット

ニュルンベルクのクリスマスマーケットニュルンベルクのクリスマスはドイツでも特に活気があり、クリスマスマーケットやくるみ割り人形などの伝統文化が根付いていたため、物語の舞台として自然に選ばれたと考えられるでしょう。

このような背景から、物語の温かく幻想的な世界観を強調するためにも、ニュルンベルクが舞台となったのですね。

「おもちゃの町」としてのニュルンベルク

他にもニュルンベルクが『くるみ割り人形』の舞台にピッタリである要素があります。

ニュルンベルクは中世から手工芸や玩具作りの中心地であり、今も「おもちゃの町」としても有名なのです。

ニュルンベルク国際玩具見本市 (Spielwarenmesse International Toy Fair Nürnberg) が毎年ここで開かれており、世界中から様々な玩具、模型、ゲームが一堂に会します。

『くるみ割り人形』の第1幕の中で、クリスマスの夜に子どもたちが集まり、おもちゃや人形が贈られるというシーンは、ニュルンベルクが「おもちゃの町」として知られてきた伝統と重なっているのです。

また、クララたちの家に集まった子どもたちの前で、ドロッセルマイヤーが贈る機械仕掛けの人形たちが踊る場面が登場しますが、これもニュルンベルクの文化を反映しているのです。

さらには、くるみ割り人形自体もドイツの伝統的な木工玩具であり、兵士や役人の姿を模したものが多く、当時の社会風刺や庶民の思いも込められていました。

こうした文化的背景が、バレエの舞台装置や踊る人形たちのデザイン、演出に色濃く反映されているので、ある意味『くるみ割り人形』はニュルンベルクの伝統文化の表出と言ってもいいかもしれませんね。

「おもちゃ博物館」に行ってみよう!

バレエファンの方でニュルンベルクに立ち寄る機会があれば、ぜひ「おもちゃ博物館」に行ってみましょう!

特に『くるみ割り人形』第1幕を

マイムが多すぎてつまらないと思っている人

にはオススメで、主な理由を2つ挙げておきます。

舞台上の人形やおもちゃの“リアリティ”が増す

おもちゃ博物館には、19世紀に実際に使われていた木製人形や機械仕掛けのからくりおもちゃ、兵隊のミニチュアなどが数多く展示されています。

それらを自分の目で見て質感や大きさを知ることで、バレエの舞台上に登場するおもちゃたちの“モデル”が具体的にイメージできるようになります。

たとえば、アルルカンやコロンビーヌといったキャラクターが「当時の子どもたちにとってどんな存在だったのか」、あるいは「どれくらい精巧に作られていたのか」が実感できるため、舞台の見方をより深めることができます。

ドロッセルマイヤーのキャラクターに説得力が生まれる

おもちゃ博物館では、ニュルンベルクの職人文化やからくり技術の歴史にも触れることができます。

これにより、ドロッセルマイヤーがなぜ機械仕掛けの人形や魔法のような手品を使えるのか、その“背景”がリアルに感じられるようになります。

単なる「魔法使い」ではなく、街の伝統的な職人技を受け継いだ人物として理解することで、キャラクターの深みが増し、演出の細やかさにも目が届くようになります。

この2つのメリットによって、『くるみ割り人形』はより豊かな物語として感じられ、幻想の舞台が現実の文化史と結びついて見えるようになります。

おもちゃ博物館にいけば、おもちゃ自体が“舞台芸術”の一部になるので、また違った視点で作品に触れることができますね。

最後に

『くるみ割り人形』第1幕は、19世紀ニュルンベルクのブルジョワ家庭のクリスマスを再現した、写実的な舞台でもあります。

家族が集い、おもちゃやからくり人形で子どもたちが遊ぶ様子は、当時の市民生活そのものです。

舞台に登場する機械仕掛けの人形も、実在した工芸品の延長線上にあり、幻想というより“リアルな文化描写”といえます。

ドロッセルマイヤーも魔法使いではなく、街の職人文化を体現する存在と捉えると、舞台にさらなる説得力が生まれます。

バレエを通して、観客はこの街の暮らしや美意識を旅することになるのですね。

ニュルンベルクは『くるみ割り人形』の重要な「ロケ地」なので、機会があればぜひ聖地巡礼を楽しんでみてくださいな♪