フセヴォロシスキーという天才プロデューサー(Ivan Vsevolozhsky) ― 「三大バレエ」(『白鳥の湖』『眠れる森の美女』『くるみ割り人形』)を陰で生んだ男

クラシック・バレエの世界で「三大バレエ」と言えば、基本的にチャイコフスキー作曲の『白鳥の湖』『眠れる森の美女』『くるみ割り人形』を指します。

どれも世界中で繰り返し上演され、まさにバレエ芸術の象徴ともいえる作品です。

しかし、この三作が今のような伝説的地位を築いた背景には、作曲家や振付家だけではなく、もうひとり忘れてはならない人物がいます。

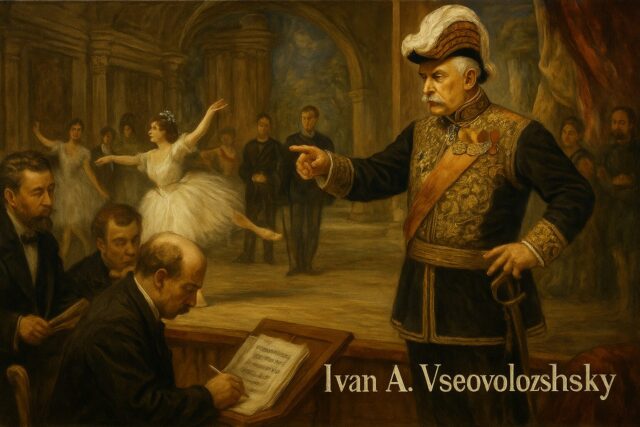

帝室劇場総裁 イワン・フセヴォロシスキー――彼こそが、クラシック・バレエの立役者と言っても過言ではありません。

バレエ音楽はかつて「三流」だった。

19世紀半ばまで、バレエ音楽は決して一流芸術と見なされていませんでした。

観客にとって主役は踊り子であり、音楽はあくまで踊りやすく、雰囲気を盛り上げる伴奏に過ぎなかったのです。

作曲を担ったのも、チェーザレ・プーニやルートヴィヒ・ミンクスといった職人タイプの作曲家たち(個人的には彼らの作品も素晴らしいと思いますが)。

舞台の要求に応える速成型で、旋律は美しくとも、交響曲のような構築力や芸術的な深みは求められていませんでした。

そんな空気を一変させたのが、帝室劇場の総裁に就任したフセヴォロシスキーでした。

彼は「バレエはもっと芸術的に格上げできるはずだ」と信じて疑わず、そのためには最高の音楽家を舞台に呼び込む必要があると考えました。

チャイコフスキー起用という革命

そこで彼が白羽の矢を立てたのが、すでに交響曲やオペラで名声を得ていた ピョートル・チャイコフスキー。

それまで“バレエ音楽”を軽んじていた大作曲家に、フセヴォロシスキーは題材選びや台本構成にも深く関与しながら依頼を行いました。

その成果がまず『眠れる森の美女』(1890)。

プティパと組んで台本を練り上げ、シャルル・ペローの童話をもとに壮大なバレエに仕立て上げました。

チャイコフスキーは交響曲的な構造を取り入れ、従来のバレエ音楽をはるかに超える芸術的完成度を示します。

続く『くるみ割り人形』(1892)も、ホフマンの童話を子どもから大人まで楽しめるクリスマス・バレエに再構成し、チャイコフスキーが多彩で精緻な音楽を添えました。

こうしてフセヴォロシスキーは、バレエ音楽を「三流」から「一流」へと格上げすることに成功したのです。

マリインスキー劇場と国際文化の融合

フセヴォロシスキーの功績は、作曲家の起用だけではありません。

舞台そのものの環境を整え、世界最高水準に押し上げたことも見逃せません。

当時のサンクトペテルブルク、マリインスキー劇場は帝室劇場の象徴的存在でした。

フセヴォロシスキーはここに最新の舞台技術と人材を集中させます。

フランスからは舞踊の伝統を、イタリアからは舞台美術を、そして振付にはフランス系の巨匠マリウス・プティパを据える。

ヨーロッパ文化を積極的に融合させつつ、帝政ロシアらしい豪華さで再構築しました。

結果、マリインスキーは「世界バレエの首都」と昇格し、三大バレエはその象徴として生まれます。

ロシアのバレエが一躍国際的な水準へと引き上げられたのは、この舞台と芸術政策があったからこそでした。

芸術には、芸術家だけでなく「芸術に理解を示し支援する人物」が必要

帝室劇場総裁フセヴォロシスキーの出発点は意外にも官僚で、経営や演劇の経験はゼロでした。

しかし若き日のパリ勤務で華やかな舞台芸術やフランス文化に触れ、強い憧れを抱いたことが転機となります。

専門家ではなくとも情熱と感性を育み、自ら衣装デザインや台本に挑むほど芸術に傾倒していきました。

イワン・フセヴォロシスキー Ivan_A._Vsevolozhsky(出典:Wikipedia)

イワン・フセヴォロシスキー Ivan_A._Vsevolozhsky(出典:Wikipedia)とはいえ彼の本当の価値は創作ではなく、人材を見抜き正しい場に導いた点にあります。

チャイコフスキーにバレエ音楽を託し、プティパら振付家の力を支援することで、舞台は格段に水準を高めました。

自らは一歩引きつつも全体を舵取りし、芸術家たちが力を発揮できる環境を整えた――その企画力こそが三大バレエ誕生の土台となったのです。

スポーツでも映画でも、興行師やプロデューサーというのは日の当たらない職業ですが、陰で人を動かし支える人の尽力も忘れないようにしたいところですね。

最後に

20世紀に登場したセルゲイ・ディアギレフは、バレエ・リュスを率いてヨーロッパ中に革新をもたらし、“天才興行師”として名を残しました。

では19世紀末のロシアにおいて、その役割を担ったのは誰か?――それこそがフセヴォロシスキーでした。

彼がいなければ、チャイコフスキーがバレエ音楽に本気で向き合うことも、プティパと組んだ大規模な舞台が実現することもなかったかもしれません。

つまり三大バレエは、作曲家と振付家だけでなく、「隠れたプロデューサー」フセヴォロシスキーの企画力と先見性の結晶なのです。

三大バレエがいまなお世界中で上演され続ける背景には、音楽や踊りだけでは語り尽くせない“仕掛け人の眼”があった――そう考えると、バレエ史の見方がぐっと立体的になりますよね。