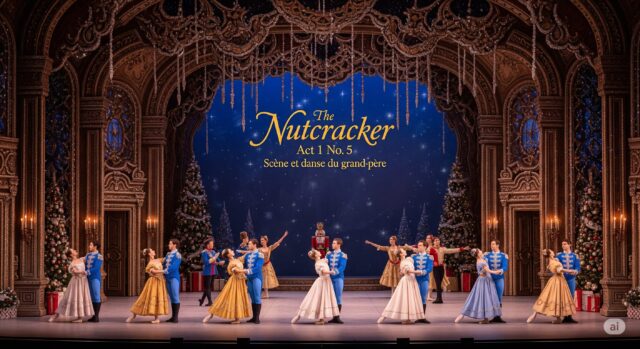

『くるみ割り人形』第5曲 情景と祖父の踊り (Scène et danse du grand-père) 【グロースファーターの踊り】について

今回は『くるみ割り人形』の第5曲 情景と祖父の踊り (Scène et danse du grand-père) 【グロースファーターの踊り】のご紹介です。

後述しますが、この場面は子供たちを始めとするマイムが中心なので、「THE踊り」というのはなくて、バレエに深く関心がない観客にとっては、最大の見せ場でなく

眠り場

になることもあります。

ただ、確かに舞台のテンションが一時的に落ち着く“魔の時間”なのですが、実はチャイコフスキーならではのユーモアと、バレエという芸術の奥深さを感じることもできる場面です。

今回は誰もが睡魔に襲われずに、この魔の第5曲を楽しめるようにご紹介していきたいと思います。

第5曲の構成は?

まずは「第5曲 情景と祖父の踊り」をおさらいしておきましょう。

この第5曲は、バレエ版・台本版を問わず、多くの演出で共通する、比較的に定番の構成です。

1)ドロッセルマイヤーがクララに「くるみ割り人形」をプレゼント

●名付け親のドロッセルマイヤーがクリスマスパーティーに現れ、クララに「くるみ割り人形」を贈る。

●誰も欲しがらないくるみ割り人形を手にして、クララは嬉しそうに踊る。

2)クララとフリッツのやり合いがヒートアップ

●クララはくるみ割り人形を気に入るが、弟フリッツが人形を横取り、壊してしまう。

●人形はドロッセルマイヤーが直してくれるも、フリッツや他の友達たちは、クララや彼女の友達が人形で遊ぶことを邪魔する。

3)最後は伝統的な「グロースファーターの踊り」でクリスマスパーティーは終焉へ

●大人たちがパーティー終演のお開きとして「グロースファーターの踊り(祖父の踊り)」を披露する。

●これは古いドイツの舞曲で、パーティーの締めとして親たちが踊り出すのが特徴。

「おもちゃの楽器」が音楽の”舞台装置”に

子どもたちがわいわい遊ぶこのシーンでは、子供たちの喧騒を表現するかのようにおもちゃの楽器がオーケストラの中にも登場します。

演出にもよりますが、たとえば

ラッパ、カッコウ笛、ガラガラ、太鼓、シンバル

まるで子ども部屋がそのままオーケストラピットに入り込んだような感じです。

作曲者チャイコフスキーはこの部分に「La vacarme(騒音)」と自ら記しており、雑音や喧騒を意図的に音楽に取り入れました。

子どもたちの無邪気で、少しやかましく、でも生命力に満ちた時間をそのまま音にしたようなユーモラスな表現です。

人によっては「ちょっと耳障り・・・」と感じるかもしれませんが、当時としては非常に革新的な試みだったと言えるでしょう。

グロースファーターの踊り──本当に「おじいちゃん」が踊るのか?

この場面の終わりを飾るのが「グロースファーターの踊り」。

とはいえ、必ずしも実際に祖父が踊るとは限りません。

近年の舞台では、年配者に限らず「大人たちによる社交的なダンス」として演出されることが多いです。

特に日本のバレエ教室では年配の大人バレエの方が担うことが多く、素敵な衣装に身を包みながら優雅に踊る姿を観客に披露してくれます♪

しかし、ピーター・ライト版では、本当に“おじいちゃん”が登場し、若き日の思い出をなつかしむように、ぎこちなく、でも楽しげに踊る場面が描かれます。

その様子は、どこか『白鳥の湖』第1幕で家庭教師が酔って踊る場面にも通じる、おかしみと愛嬌が感じられます。

最大の「睡魔ゾーン」

この第5曲、音楽的にも視覚的にも大きな山場が少なく、マイム中心の静的な展開。

【グロースファーターの踊り】に入る前の場面は、「踊り」というよりは「芝居」の要素が濃く、話がゆっくり進んでいく印象を与えるためか冗漫に感じることもあります。

そのため、冒頭でも触れましたが、バレエに不慣れな観客にとっては“睡魔に襲われる時間帯”の最高潮でもあります。

また実際にクララや彼女の友達が人形を抱えながら、子守歌風の曲に乗ってあやす場面もあり、その子守歌につかまって実際に観客を眠気を催してしまいがちです(笑)

よりによってチャイコフスキーは誰もが優しい安らぎを感じさせる曲を流してくるのが憎いところです。

なので、このあたりで「寝落ち」する人が現れるのも、実は自然な流れなのかもしれませんね。

でも、「マイム」の楽しさを見逃さないで!

このシーンの本当の魅力は、セリフを使わずに心情を伝えるマイムの技術。

マイムは、舞台上での声を使わない演技的なやり取りです。

クララが心配そうにくるみ割り人形を見つめる様子

フリッツがやんちゃに笑ってすねる様子

ドロッセルマイヤーの優し気なまなざし

――これらを、ダンサーが表情、手の動き、立ち姿で伝えます。

バレエの中でも、こうしたマイムは、観る人の想像力を刺激する大切な要素です。

「あ、この動きは何を意味しているんだろう?」

と、読み解いていく楽しさがあります。

話すことなしに「静かに表情を変える」「そっと歩み寄る」といったごくわずかな身体の変化によって、観客の心が揺さぶる。

これこそが、バレエならではの静的な感動体験の一つと言えるでしょう。

最後に

この第5曲は、大きなテクニックや派手な演出があるわけではありません。

でも、前向きな鑑賞姿勢でマイムの芸術を感じようとすれば、登場人物たちの「人間らしさ」や「物語の呼吸」が伝わってきます。

眠気を誘うこのシーンは、実は感受性を試される場面であり、また芸術の核心に触れるチャンスシーンなのかもしれませんね。