お菓子の国の大団円と夢の終わりー第15曲 終幕のワルツとアポテオーズ (Valse finale et apothéose)

『くるみ割り人形』の音楽は、子供も大人も楽しめるストーリーとチャイコフスキーの繊細かつ壮大な音楽が入り混じる名作ですが、その締めくくりを飾るのが第15曲「終幕のワルツとアポテオーズ(Valse finale et apothéose)」です。

物語の最後にふさわしい華やかさと、夢から現実へと戻っていく静かな余韻を併せ持つこの曲は、バレエ全体の印象を決定づける最後の重要な場面でもあります。

今回はこの最終曲を取り上げますので、鑑賞の際の参考にして頂ければと思います。

第15曲の「構成」と「流れ」

第15曲「終幕のワルツとアポテオーズ」は、標題そのままに2部構成となっています。

終幕のワルツ

曲はまず「終幕のワルツ」から始まります。

これは第2幕で登場したお菓子の国のキャラクターたちが再び舞台に登場し、大団円を迎える華やかな場面です。

花のワルツや諸国の踊りなど、それぞれの役柄が勢ぞろいし、観客に「この物語は祝祭として完結するのだ」という印象を与える部分です。

ワルツの最後は盛り上がる音楽と共に、舞台上の人物が全員参加する大円舞となり、視覚的にも音楽的にもクライマックスを迎えます。

アポテオーズ

音楽が一呼吸したのちに「アポテオーズ」に入ります。

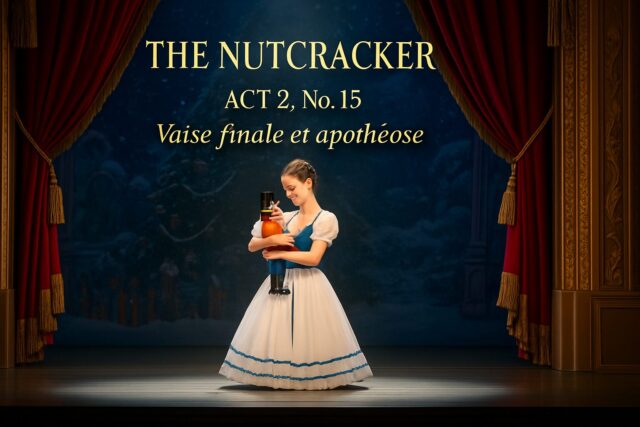

ここではクララが現実世界へ戻っていく、もしくは夢から覚める場面として描かれるのが一般的です。

初演では、クララがそのままお菓子の国の王女になるという結末でしたが、その後クララがどうなったのか不明とまま終わり、若干尻切れトンボのようなラストでした。

この中途半端に終わってしまう台本は、時代が進むにつれ幾度かの改定を経て、一応夢オチという形に落ち着いています。

この変化によって物語は単なるおとぎ話から、少女クララの成長を描く寓話のようなストーリーへと深化しています。

チェレスタは終曲でも鳴ってます!

『くるみ割り人形』といえば、誰もが思い浮かべるのは「金平糖の精の踊り」で奏でられるチェレスタの夢幻的な響きでしょう。

その印象があまりにも強いためか、他の箇所でも実はチェレスタが使われていることは気づきにくいです。

実際には第2幕全体にわたってチェレスタは巧みに用いられており、この最終曲「終幕のワルツとアポテオーズ」でもその存在感を発揮しています。

「終幕のワルツ」でのチェレスタ

終幕のワルツでは、ハープと一緒にチェレスタが颯爽と登場し、透明感のある音色できらびやかな祝祭の場面を支えます。

軽やかに舞うような旋律は、まるで夢の粒子が舞台全体に散らばっていくかのようです。

途中でピッコロが加わることでさらに軽快さが増し、華やかさの中に洒落た味わいを加えています。

よくある演出では「中国の踊り」が舞台上に登場しますが(下の動画2:00)、チェレスタ本来の「金平糖の精の象徴」という役割を考えれば、この楽器が登場する瞬間はクララや金平糖の精が舞うのが最も相応しいでしょう。

ピーター・ライト版のように、金平糖の精とクララが、花のワルツの群舞と共に中央で踊る演出は、チェレスタの象徴性を尊重していて好ましい例です。

「アポテオーズ」でのチェレスタ

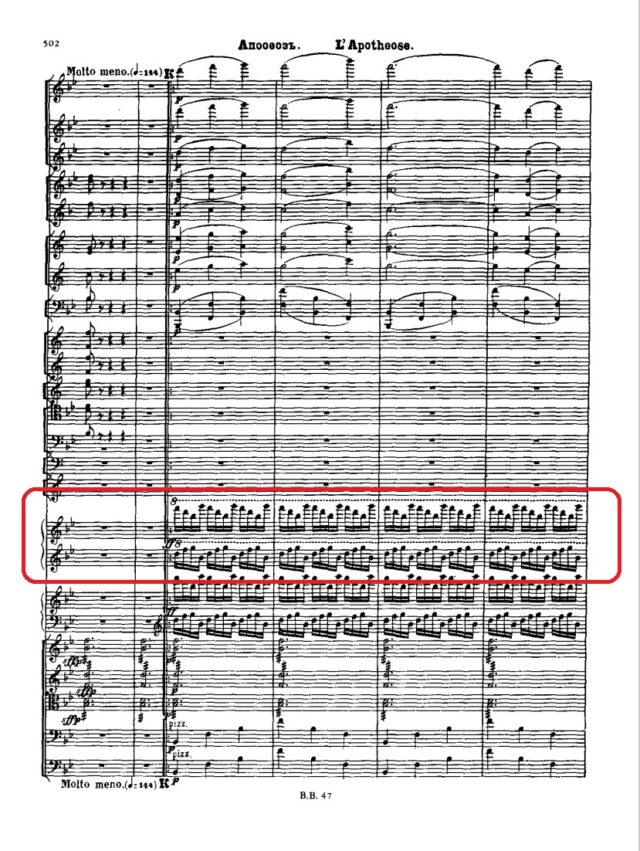

さらにアポテオーズでも、チェレスタは控えめながらメロディーに寄り添って輝きを放っています。

夢が終わりに近づく中でも、まるで金平糖の精が優しくクララを見守っているかのような響き・・・。

赤枠がチェレスタ。アポテオーズでも裏で鳴っている。

赤枠がチェレスタ。アポテオーズでも裏で鳴っている。これはいつかクララも立派な大人になるという未来への暗示とも見ることもできます。

第2幕全体を通してチェレスタが陰ながら支配していることを忘れてはいけません。

「夢オチ」で終わる意味

『くるみ割り人形』の終幕には大きな解釈の違いがあります。

初期の台本では、クララが本当にお菓子の国の王女となり、物語を夢ではなく現実として描いていました。

しかし初演以降は、台本の不備が指摘され、幾たびかの改訂演出が模索されることになりました。

その過程で「夢だった」という結末が主流になり、クララは再び現実世界へと帰されるようになります。

この「夢オチ」は単なるご都合主義ではなく、成長物語としての機能を果たしています。

少女クララが非日常の世界を体験し、王子や金平糖の精と出会い、舞踏を経て大人の世界を垣間見た後に日常へ帰る――これは子どもから大人へと移り変わる通過儀礼のような寓話と捉えることもできます。

『くるみ割り人形』にはまさかの悲劇で終わらせるラストもあったりと、現代では様々な演出がありますが、多くのバレエ団やバレエ教室ではこの成長神話を下敷きにしたものが多く、そう考えると夢オチを通しての成長物語は、最も普遍的で整合性の取れた演出と言えるのかもしれません。

「アポテオーズ」という言葉

終曲に付けられている「アポテオーズ」という言葉は、初演と現代の上演では少し意味の食い違いが出てくる単語です。

フランス語の“apothéose”は、音楽においては

「最高の賞賛」「讃美」「荘厳な終結」

を意味します。

ただし、語源的にはギリシャ語の「theo(神)」に由来し

「神格化」「神への昇華」

というニュアンスを含みます。

バレエ作品では『眠れる森の美女』の終幕での王侯貴族の結婚式など、壮麗で神殿的な雰囲気を出す場面に使われることが多く、作品全体を荘厳なムードで締めくくる役割を果たします。

前述したとおり『くるみ割り人形』では、もともとは最後にクララがお菓子の国の王女となって終わる設定だったため、この曲に「アポテオーズ」という名前が付けられました。

しかし現在では「夢オチ」の演出が一般的で、クララは家に戻って目を覚まします。

そのため、言葉本来の「アポテオーズ」の意味とは少しずれが生じていると言えるでしょう。

最後に:夢の儚さと美しさ

『くるみ割り人形』第15曲「終幕のワルツとアポテオーズ」は、華やかな大団円を迎えつつも、最後には現実へと帰るクララを描くことで、夢の儚さと美しさをいっそう際立たせています。

特にチェレスタは、金平糖の精のヴァリエーションだけでなく、第2幕全体を通して登場し、この終幕でも優しくきらめきながら物語を支える重要な存在です。

その響きは、クララの成長や未来への希望をも暗示しています。

『くるみ割り人形』の最終曲には、華やかな踊りとクララの成長物語が音楽で表現されており、それが時代を超えて愛され続けるバレエ作品に押し上げていると言えるでしょう。