『くるみ割り人形』と『トイ・ストーリー』 ― おもちゃが生きる夢の系譜(The Nutcracker and Toy Story)

子どもの頃、おもちゃに命が宿ってほしい――そんな想像を一度はしたことがあるのではないでしょうか。

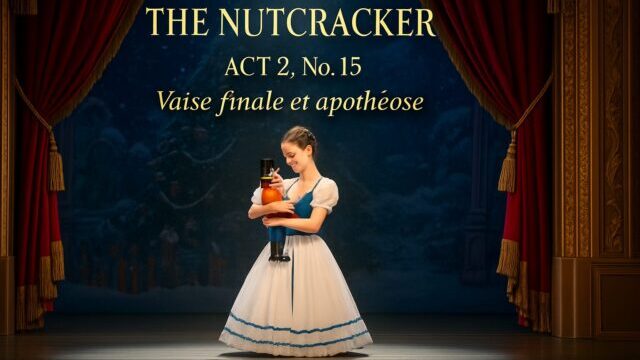

クリスマスの定番バレエ『くるみ割り人形』と、ピクサーの名作『トイ・ストーリー』は、まさにその夢を舞台とスクリーンで具現化した作品です。

表現のスタイルは異なっても、どちらもおもちゃが生きている世界を通して、子どもの成長や友情、そして愛を描き出しています。

一見まったく別の物語に見える二つの作品を重ね合わせると、驚くほど深い共通点と文化的なつながりが浮かび上がってきます。

『くるみ割り人形』と『トイ・ストーリー』の共通点

『くるみ割り人形』と『トイ・ストーリー』、舞台芸術とアニメーションという全く異なる表現手段ですが、そのストーリーには驚くほど似ている要素があります。

いくつか共通点を挙げてみましょう。

おもちゃが生きている(擬人化)

まず一番の共通点はおもちゃが命を持つ(擬人化される)という点です。

クララの大切なくるみ割り人形が戦士となってねずみの王様と戦うように、ウッディやバズ・ライトイヤーも、子どもがいない時に自立したキャラクターとして動き始めます。

この人形に対する擬人化は、2つの物語の根幹であり、また誰もが子供時代に想像するものでしょう。

子どもの成長と想像力

さらに両作品は単なる「夢」や「空想の世界」の話ではありません。

おもちゃが命を持つことを通して、子どもが成長する物語でもあるのです。

クララは夜の冒険を経て少女から大人への一歩を踏み出し、アンディもまた成長の過程でおもちゃとの別れを経験します。

想像力の中で培った愛情や友情が、やがて現実世界での自立へとつながっていく。

この構造は、バレエと映画というジャンルの違いを超えて強く響き合っています。

友情や自己犠牲、愛のテーマ

友情や愛のテーマも共通ですね。

クララがくるみ割り人形を守る勇気を見せるように、ウッディも仲間を助けるために危険を冒します。

自己中心的な冒険ではなく「誰かのために」という動機が物語を動かしていると言えます。

「おもちゃ=命ある存在」は普遍的な現象

とは言っても、『トイ・ストーリー』の元ネタが『くるみ割り人形』であるとするのは早計な見方でしょう。

「おもちゃが命を持つ」モチーフは、別に『くるみ割り人形』のオリジナルではありません。

実際のところヨーロッパの童話にはしばしば登場します。

ホフマンの『砂男』(バレエ『コッペリア』の原作)には自動人形オリンピアが登場しますし、ドイツの人形童話やおもちゃに魂を宿す物語は数多く存在しました。

日本でも「傘地蔵」など、道具や人形が動き出して人を助ける昔話などが広く伝わっていますよね。

また「てるてる坊主」や「だるま」などの人形が縁起物として、魂が宿る存在とされる伝承も多いです。

大きな視点で見れば「おもちゃ=命ある存在」という発想は、世界中で古くから人々の想像力を刺激してきた普遍的なテーマだったと言えます。

しかしこのような「おもちゃと子どもの関係」という普遍的なテーマを下敷きにしつつも、『トイ・ストーリー』はストーリーの構成や流れの側面からも『くるみ割り人形』の影響を確かに受けているのは間違いないでしょう。

ピクサーが公式に「くるみ割り人形から影響を受けた」と明言したことはありませんが、クララとくるみ割り人形の関係性が、アンディとウッディの関係にうっすらと重なって見えてくるのは偶然ではありません。

『トイストーリー』本編には直接『くるみ割り人形』の楽曲やモチーフは使われていませんが、実際には公式イベントやコラボ作品ではチャイコフスキーの『くるみ割り人形』音楽とモチーフが積極的に使われています。

ディズニー・カリフォルニア・アドベンチャー:音楽でつながる世界

カリフォルニア州アナハイムにあるディズニー・カリフォルニア・アドベンチャーには「World of Color – Winter Dreams」というショーがあります。

これは冬季限定の水上ナイトショーで、チャイコフスキーの『くるみ割り人形』を含む有名なクリスマス音楽やディズニーのキャラクターたちが登場し、壮大なプロジェクションと噴水演出が魅力でした。

その中で『トイストーリー』や『くるみ割り人形』のコラボレーション演出も行われたこともあり、ピクサーを子会社化しているディズニー自身も「おもちゃの物語」と「くるみ割り人形」の歴史的・文化的な関係性を意識していると言えるでしょう。

コラボ作品を作ることで『くるみ割り人形』へのオマージュを表現したのかもしれませんね。

最後に ― 『くるみ割り人形』は『トイ・ストーリー』の遠い親戚

こうして見ていくと、『トイ・ストーリー』はアメリカの現代社会を舞台にした全く新しい作品でありながら、実はヨーロッパの童話や『くるみ割り人形』の精神をしっかりと受け継いでいることがわかります。

クララが一夜の冒険を経て成長するように、アンディもまたおもちゃを通して心の成長を遂げています。

『くるみ割り人形』と『トイ・ストーリー』は、時代も国も異なる二つの作品ですが、おもちゃが命を持ち、子どもの成長を見守るという大きなテーマで結ばれた、遠い親戚のような存在だと言えるのかもしれませんね。