サンクトペテルブルクの夜、バレエの聖地マリンスキー劇場へ―「三大バレエ」(『白鳥の湖』『眠れる森の美女』『くるみ割り人形』)が初演された劇場(Mariinsky Theatre)

2018年12月29日、まだウクライナ問題が起きていない古き良き時代・・・。

ロシアのサンクトペテルブルクに位置するマリンスキー劇場(Mariinsky Theatre)に行き、念願だったマリンスキーバレエ団の公演を見てきました。

バレエを愛する者にとって、この劇場はまさしく聖地みたいなもので、DVDで何度も観たあの舞台に、ようやく足を踏み入れた時は、雪の降っていた日ですが寒さを感じないぐらい感動するものがありました。

今回はその時の探訪記ですが、もし訪問予定のある方は参考にして頂ければと思います。

マリンスキー劇場の概要

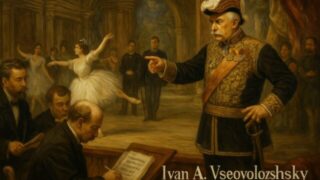

1860年に開場したマリンスキー劇場は、チャイコフスキー三大バレエ――『眠れる森の美女』『くるみ割り人形』『白鳥の湖』――の初演を担った歴史的な舞台です。

ボロディンの『イーゴリ公』やグリンカの『ルスランとリュドミラ』もこの劇場で初演されています。

ここから世界に羽ばたいていった演目やダンサーを思えば、観客席に座るだけで歴史の重みを感じました。

ちなみにこの劇場は名称も時代と共に変わっていた歴史があります。

帝政ロシア時代は「マリンスキー」でしたが、ソ連時代には革命家にちなんで「キーロフ劇場」と改称。

1992年に街が再び「サンクトペテルブルク」に戻ったのを機に、劇場も本来の「マリンスキー」の名を取り戻しました。

そのため昔のマリンスキーバレエ団のDVDを見ると「キーロフ・バレエ」と書かれていたりします。

世代によっては「キーロフ・バレエ」と聞いた方が馴染み深いかもしれませんね。

1860〜1920年:帝室マリインスキー劇場

1920〜1924年:国立学術オペラ・バレエ劇場

1924〜1935年:レニングラード劇場

1935〜1992年:キーロフ劇場

1992年〜現在:マリインスキー劇場

マリンスキー劇場の「外観」

雪がチラホラと降っていた日でした。

雪がチラホラと降っていた日でした。外観は、パリ・オペラ座のような観光名所的な華やかさはなく、クラシカルで落ち着いた印象に見えました。

少しくすんだ緑色の外壁に白の装飾が施され、気取らないが堂々としたたたずまいを見せています。

ただ終演後はどこの国もそうでしたが、劇場前の道路は大渋滞・・・。

観光客よりも地元の観客が多く、タクシーや車で訪れている人が多い感じでした。

冬の夜の冷たい空気のなか、煌びやかな劇場から出てきた観客たちと、車の赤いテールランプの列が対照的で、なんともサンクトペテルブルクらしい光景でした。

ちなみに近くにリムスキーコルサコフの像がありますので、交響組曲『シェヘラザード』(バレエにもなっていますね!)などが好きな方は拝んでおくといいでしょう♪

マリンスキー劇場の「内観」

それでは中を見ていきましょう!

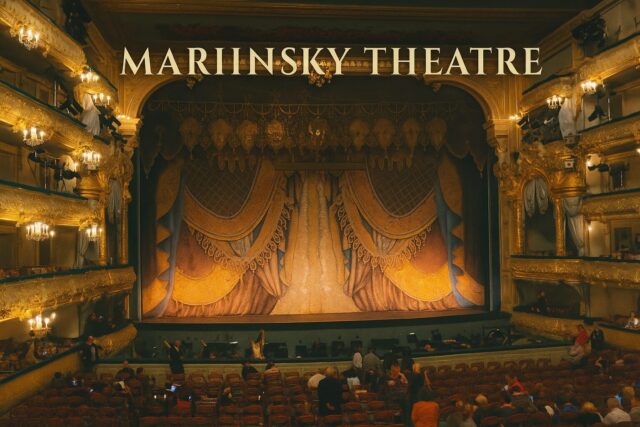

劇場はクラシック様式の壮麗な建築で、内部は煌びやかな金色の装飾と、豪華なシャンデリアで彩られていました。

多くの人々が抱く「世界的に有名な大劇場」というイメージとは異なり、実際に足を踏み入れると、意外にも客席はこぢんまりとしています。

客席が舞台をぎゅっと囲むような造りで、踊り手の細かな表情や息遣い、そして舞台の熱気までダイレクトに伝わってきます。

これは、19世紀の貴族たちが芸術をより身近に楽しむために設計された名残だと言えるでしょう。

緞帳

舞台を覆う緞帳は、パリ・オペラ座やモダンな劇場のように、華美な装飾で観客を圧倒するものではありません。

むしろ落ち着いた色調で、どこか重厚感を漂わせていました。

余計な装飾に頼らず、舞台そのものへの期待感を高めてくれるような雰囲気がありましたよ。

DVDで何度も見た緞帳なので「マリンスキー劇場にようこそ」という気配が、舞台からも伝わってきました。

座席

劇場といえばずらりと据え付けられた座席を思い浮かべがちですが、ここでは椅子が完全には固定されず一脚一脚並べられている感じでした。

歴史ある劇場ならではの独特な仕様で、ちょっとしたアンバランスさや軋みが「伝統の一部」に感じました。

快適さよりも、ここでしか味わえない伝統的な雰囲気を重んじているのかもしれません。

天井

ふと見上げた天井は、意外にも質素なものでした。

豪奢なシャンデリアや色鮮やかな絵画で飾られたパリ・オペラ座のシャガール天井を知っていると、その落ち着きぶりは対照的に映ります。

パリ・オペラ座のシャガール天井

パリ・オペラ座のシャガール天井しかし、その控えめなデザインが、劇場全体の古典的で上品な雰囲気を引き立てていました。

派手さではなく、積み重ねてきた歴史そのものが天井に漂っているかのようですね。

簡単な展示品もあった

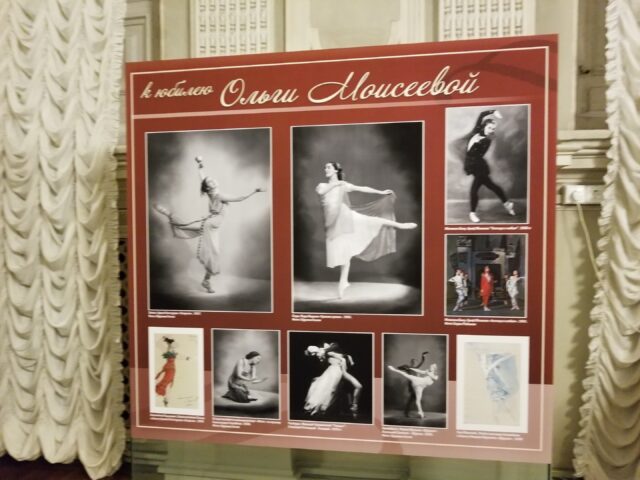

劇場内には、小さな展示スペースも設けられていました。

ここには舞台衣装や過去の公演にまつわる資料が並び、歩み寄るだけでロシア・バレエの歴史に触れられるような感覚を味わえます。

大規模な博物館のような派手さはないものの、劇場と観客をつなぐ温かな演出のように感じられました。

歴史を背負った美しさ

パリ・オペラ座やミラノ・スカラ座のような豪華さはなくても、1860年から改修を続けて存続してきた重みが伝わってくるため、各階の客席も派手ではなく重厚感があり、歴史の1ページを見ているような美しさでした。

一応貴賓席もありましたが、どこからでも見やすくすべてが特等席であるように感じます。

1階のいわゆる土間席は高低差があまりないので、前に大きな人が座ってしまうと日本人には舞台が見づらいかもしれません。

もし席を取るなら、BOX席の一番前がいいかもしれませんね♪

傾斜は緩めなので、前に大きな人が座ったら見づらそう。

傾斜は緩めなので、前に大きな人が座ったら見づらそう。日本とは違い毎日公演している。

マリンスキー劇場のすごさは、毎晩のようにオペラかバレエが上演されていることです。

しかも日替わりで演目が変わり、専属のバレエ団、オペラ団、オーケストラがフル稼働しています。

日本では数日~数週間かけて1つの演目を公演するのが普通なので、この豊かさと層の厚さはまさに文化大国ならではです。

客層も、観光客が多いパリと違い、ここでは地元の人々がおしゃれをして訪れているのが目立ちました。

観劇が「特別な日常」として根付いていることを実感しました。

もちろん主要公演や夏季観光シーズンには外国人観光客も増えるのでしょうが、マリンスキー劇場は地元客の比率が比較的に高く、パリ・オペラ座よりは観光色が控えめな様子した。

幕間でのリラックスとした雰囲気

幕間でのリラックスとした雰囲気ちなみにこの日に見たのは『バフチサライの泉』

クリスマスシーズンだったし、せっかくだから『くるみ割り人形』が観たかった…という思いも正直ありましたが(笑)、この日はロシアならではの作品『バフチサライの泉』でした。

プーシキンの叙事詩を元にしたこのバレエは、日本ではまず観られない珍しい演目です。

冒頭の戦闘シーンでは死体が山積みになるという衝撃的な演出があり、華やかな「夢の世界」のバレエとは全く違う場面が印象的でした。

内容としてはタタールの王ギレイ汗、囚われのポーランドの姫マリア、愛妾ザレマという三人の愛と嫉妬の物語が展開し、最後は「泉」が静かに湧き出て終わります。

残酷さと抒情性、両極端をあわせ持つ作品を、この歴史ある劇場で観られたのは忘れがたい体験でした。

『白鳥の湖』や『眠りの森の美女』などはまだ日本への来日公演で見ることができる可能性があるので、本場のマリンスキー劇場でマリンスキーバレエならではの演目を見ることができたのは、結果的に良かったです。

『バフチサライの泉』は題名こそ知られているとは言え、日本ではあまり上演機会がありません。

徹底的に暗い作品ですが、名作であることは間違いないので、機会があれば鑑賞して頂ければと思います。

最後に

マリンスキー劇場は、最新鋭の快適さではなく、伝統と歴史をそのまま感じさせてくれる劇場です。

「老朽化した高級ホテル」のような一面もあれば、三大バレエを生み出した「聖地」としての威厳もありました。

そして、何よりも日常的に芸術が上演され、地元の人々がそれを誇りとして楽しんでいる姿に胸を打たれました。

またいつの日か、再びこの劇場の扉を開けて、バレエの文化と歴史に浸りたいと思います。