「コーダ」に凝縮されたバレエの醍醐味―『くるみ割り人形』第14曲 パ・ド・ドゥ (Pas de deux)のコーダ(Coda)

『くるみ割り人形』の第2幕、お菓子の国の主役である金平糖の精と王子が踊る「グラン・パ・ド・ドゥ」は、チャイコフスキーが生み出した最高に贅沢な音楽と、ダンサーの超絶技巧が融合した名場面。

その中でも「コーダ」と呼ばれる終盤のパートは、男女のペアが舞台上で技術と気品を余すところなく披露する、「パ・ド・ドゥ」のフィナーレにふさわしい瞬間です。

今回はこのコーダに絞って見ていきましょう!

バレエにおける「コーダ」とは?

バレエにおいて「パ・ド・ドゥ」は大きく4つの部分に分けられます。

アダージョ(男女二人のゆるやかな踊り)

ヴァリアシオンI(男性ソロ)

ヴァリアシオンII(女性ソロ)

コーダ(男女二人の快速で華やかな踊り)

まず、2人でゆったりと踊るアダージョ、続いて男性ソロ、女性ソロ、そして最後に二人で盛り上げるコーダ。

中でもコーダは、2人のダンサーが交互に、跳躍、回転、マネージュといった華やかな技が立て続けに登場する、観客にとっての大きな見せ場です。

『くるみ割り人形』のコーダも例外ではなく、スピーディーでエネルギッシュなリズムに乗せ、ダンサーが次々と大技を繰り出します。

音楽もテンポを増し、クレッシェンドで盛り上がっていくため、舞台と客席が一体となる高揚感を味わえるのです。

ちなみに評論家の中には、このコーダの音楽が『白鳥の湖』第1幕の「パ・ド・トロワ」のコーダに似ていると指摘する人もいます。

確かに「コーダ」という形式上、どの作品もテンポが速くて活発な曲調になることが多いため、似た印象を受けやすいです。

しかし『くるみ割り人形』の場合、この場面はお菓子の国の王女と王子が踊る特別なシーンです。

同じようなリズムや雰囲気を持っていても、舞台上での背景や踊りの気品によって、音楽そのものの表情は大きく変わってきます。

楽譜を分析すれば確かに共通点も見えてきますが、実際の舞台では踊りや衣装、舞台装置が一体となって音楽に彩りを与えます。

その結果、観客は「似ている曲」ではなく、「この場面にしかない特別な曲」として受け止めることができるのです。

これこそも舞台芸術の醍醐味と言えるかもしれませんね。

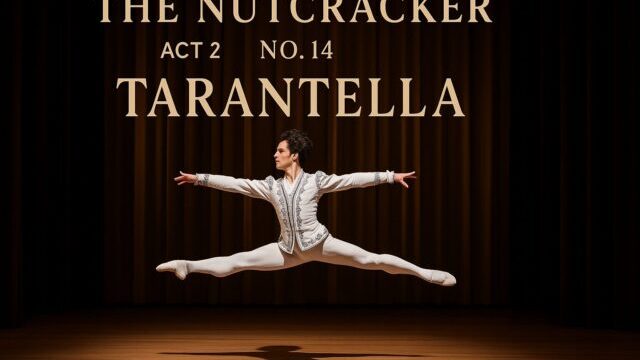

男性ダンサーの見せ場

コーダでは、まず男性が舞台を支配するかのようにダイナミックなジャンプを連発します。

斜め後方から舞台を横切り、「グラン・アッサンブレ」(両脚を同時に揃えて飛ぶ大ジャンプ)や特大の「グラン・ジュテ」(脚を大きく開いて宙を駆け抜ける跳躍)を披露するのが定番。

さらに観客を圧倒するのが「マネージュ」です。

舞台を円を描くように疾走しながらジャンプや回転を繰り返すことで、観客の視線を引き込み、空間全体を自らの領域に変えてしまいます。

もちろん王子役に求められるのは、単なるパワーやスピードではなく、金平糖の精の相手にふさわしい気品をまとった躍動感なので、いくら大技と言っても王子としての品格を失ってはいけないところです。

女性ダンサーの見せ場

一方で女性の見せ場は、何といっても「グラン・フェッテ」。

片足で軸を取りながら連続して回転し、もう片方の脚を勢いよく振り出すことで推進力を得る高度な技です。

一般的にはその場で最高で32回連続するのが有名ですが、ピーター・ライト版『くるみ割り人形』では演出がひと味違います。

金平糖の精が舞台の対角線を移動しながらグラン・フェッテを繰り出していくのです。

これにより、舞台全体を縦横に使ったダイナミックな効果が生まれ、観客は彼女のテクニックと空間を制する存在感に圧倒されます。

通常の「その場フェッテ」以上に、舞台芸術としてのスケール感が際立つ振付といえるでしょう。

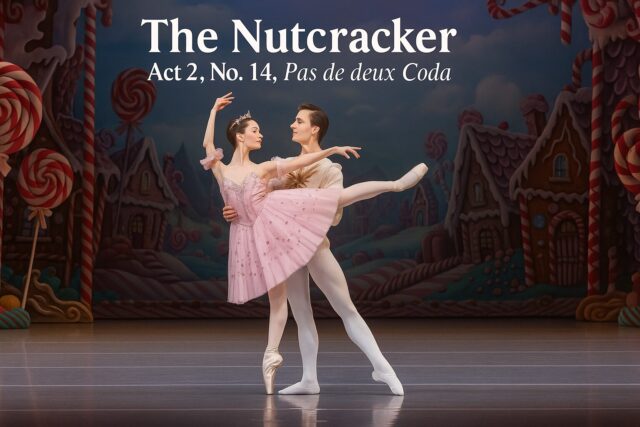

最後は2人でフィニッシュ

コーダの最終局面では、男女がふたたび合わさり、観客の期待を一気に高めます。

ピーター・ライト版では、二人が「グラン・バットマン」(脚を大きく振り上げる動き)を行った後、「アントルラッセ」へとつなぎます。

アントルラッセは跳躍しながら脚を交差させ、体の向きを変える華やかな技で、二人がシンクロして行うと、舞台に圧倒的な迫力と一体感が生まれます。

この瞬間は、まさに「お菓子の国の王と女王」の堂々たる存在感を示すクライマックスです。

そしてラストは「フィッシュダイブ」で幕を閉じます。

女性が王子に身を委ねるように前方へ倒れ込み、男性がそれを抱きかかえるように支えるポーズ。

優雅さと力強さ、信頼と華やかさが凝縮された究極のフィニッシュであり、観客の拍手は一層大きく響き渡ります。

振付家によって最後の終わり方は異なりますが、お菓子の国のトップとしての威厳が備わったフィニッシュが求められるところでしょう。

最後に

『くるみ割り人形』のグラン・パ・ド・ドゥのコーダは、ダンサーの技術力・体力・表現力、さらには音楽性やペアの呼吸までもが問われる総合芸術の集大成。

しかし、それは単なる技巧の応酬ではありません。

お菓子の国を統べる存在として、王子と金平糖の精が示すべきは、力強さの中にある品格と、技巧の裏にある音楽性。

どれほどテンポが速く、リズムがエネルギッシュであっても、決して雑になってはいけないのです。

むしろ品のある跳躍、旋律と調和した回転、そして二人の呼吸の合致こそが、観客に「バレエの真髄」を感じさせます。

『くるみ割り人形』を観る機会があれば、ぜひ第14曲パ・ド・ドゥのコーダでは、華やかな技の連続の中に漂う王者の気品にも注目してみてもらえればと思います。